البيانات: أصوات تُشكّل رواية السودان

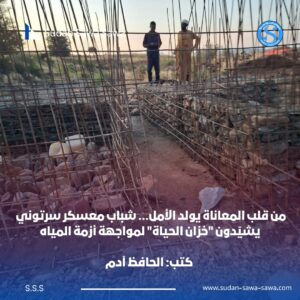

“من قلب المعاناة يولد الأمل… شباب معسكر سرتوني يشيّدون “خزان الحياة” لمواجهة أزمة المياه”

كتب: الحافظ آدم

سودان سوا سوا – 12 ديسمبر 2025

تتواصل فصول معاناة آلاف النازحين في إقليم دارفور – غرب السودان، في ظل تفاقم أزمة المياه التي تضرب معظم مناطق الإقليم، وعلى رأسها معسكر سرتوني الواقع شمال جبل مرة، وعلى بُعد 50 كيلومترًا جنوب محلية كبكابية بولاية شمال دارفور – غرب السودان.

وسط هذه الظروف، أطلق قروب شباب معسكر سرتوني للنازحين مبادرة مجتمعية رائدة تهدف إلى إنهاء معاناة استمرت أكثر من أربع سنوات، من خلال صيانة آبار “كوبي” وبناء خزان مياه جديد لتوفير الإمداد المائي لآلاف الأسر داخل المعسكر.

سرتوني… حكاية نزوح طويل منذ 2003:

قبل اندلاع الهجمات المسلحة على قرى دارفور عام 2003م ، كانت منطقة سرتوني تنعم بحياة هادئة يقطنها أبنائها، ويعتمدون على الزراعة والرعي في أرض عُرفت بخصوبتها.

لكن مع تصاعد وتيرة الهجمات، اضطر السكان للنزوح نحو الجبال والوديان، قبل أن يستقر عدد كبير منهم في مناطق شمال جبل مرة، فيما اتجه آخرون نحو المدن القريبة بحثًا عن الأمان. وفي عام 2004 وصلت بعثة الاتحاد الإفريقي إلى المنطقة، ما سمح للمنظمات الإنسانية بالدخول وتقديم الإغاثة.

وفي عام 2007، جاءت بعثة اليوناميد (البعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) لتعزيز حفظ السلام. ورغم ذلك، تكررت الهجمات عام 2016، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة نتج عنها قيام معسكر سرتوني كملاذ لآلاف الأسر الهاربة من النزاع.

وبعد انتهاء مهمة اليوناميد في 2021، ومع اندلاع حرب 15 أبريل 2023، ارتفع عدد النازحين في المعسكر إلى أكثر من 40 ألف أسرة، لتتفاقم الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة، خصوصًا في قطاعات المياه والغذاء والصحة.

أزمة المياه… جفاف مستمر منذ خروج اليوناميد:

وفقًا لإدارات المعسكر وشهود عيان، بدأت أزمة المياه في سرتوني بعد خروج بعثة اليوناميد في 2021، إذ توقفت الصيانة عن آبار كوبي غربي المعسكر بسبب نقص المعدات والدعم الفني. ومنذ ذلك الوقت، واجه السكان صعوبة كبيرة في الحصول على المياه النظيفة، في ظل تدهور الوضع الإنساني.

شباب سرتوني… مبادرة تصنع الفرق:

في 20 مايو 2024، أعلن قروب شباب معسكر سرتوني—عبر لجنته الإشرافية داخل وخارج السودان—إطلاق حملة لجمع التبرعات لصيانة الآبار وتنفيذ مشروع الخزان. وذكر أعضاء اللجنة، ومن بينهم كاتب التقرير باعتباره مقررًا للجنة، أن المبادرة تطوعية بالكامل وتعتمد على مساهمات الشباب والروابط والخيرين داخل السودان وخارجه.

وبعد أن تكفلت إحدى المنظمات الإنسانية بصيانة آبار كوبي، انتقلت المبادرة إلى الخطة (ب): بناء خزان مياه جديد يضمن توفير الإمداد المائي المستدام لسكان المعسكر.

تنفيذ المشروع… “نفير” يعيد الروح للمجتمع:

انطلقت أعمال البناء رسميًا في 1 يونيو 2025 بنفير شعبي واسع شارك فيه سكان المعسكر. شملت المراحل الأولى نقل الحجارة والرمال وتنظيف موقع الخزان، قبل الانتقال إلى الحفر وبناء الأساسات خلال شهري يونيو ويوليو.

وفي 17 أكتوبر 2025، تم تركيب ربط السايفون، بينما تتواصل الآن أعمال صب الخرسانة وتركيب الأبواب وبناء حوض المياه تحت إشراف المهندس ياسين الطاهر.

وبحسب دراسة الجدوى، تجاوزت تكلفة المشروع 50 مليون جنيه سوداني، تم جمع جزء كبير منها عبر تبرعات الشباب والجهات الخيرية،ومتبرعون أفراد من داخل السودان وخارجه.

كما دعت اللجنة الإشرافية إلى استمرار تدفق التبرعات حتى اكتمال المشروع بصورة كاملة.

ترحيب واسع ودعم متزايد:

لقيت المبادرة إشادة كبيرة من إدارة معسكر سرتوني وسكانه الذين أكدوا دعمهم الكامل لاستكمال المشروع، مؤكدين أنه يمثل خطوة نوعية نحو تحسين الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

كما عبّر عدد من النازحين عن امتنانهم للشباب المتطوعين، مؤكدين أن الخزان يمثل “نقطة أمل وسط العتمة”.

توقعات ما بعد اكتمال المشروع:

من المنتظر أن يحقق مشروع خزان سرتوني جملة من الفوائد، أبرزها:

-توفير مياه نظيفة وصالحة للشرب لآلاف الأسر.

-تعزيز التكافل والعمل الجماعي داخل مجتمع المعسكر.

-تشجيع مبادرات شبابية جديدة لتحسين الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

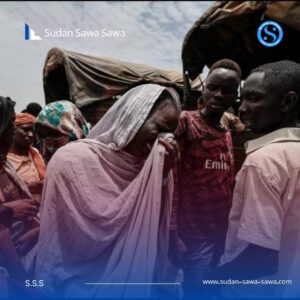

الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي

سودان سوا سوا – 25 نوفمبر 2025

أطلقت مؤسسة سودان سوا سوا اليوم الثلاثاء، حملة 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية النساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.

وشددت المؤسسة على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام في كشف الانتهاكات وتوثيقها، باعتباره أداة مؤثرة في دعم جهود المساءلة، وتمكين المجتمع من فهم حجم التحديات التي تواجه النساء، إلى جانب تعزيز ثقافة المساواة والكرامة الإنسانية.

ويواجه السودان مستويات مرتفعة من العنف ضد النساء والفتيات، خاصة في مناطق النزاعات، حيث تشير تقارير محلية ودولية إلى حالات عنف جنسي واستخدام الاغتصاب كسلاح حرب، مما يعكس خطورة الوضع وضرورة تكثيف التدخلات الإنسانية وبرامج الحماية.

ودعت المؤسسة جميع وسائل الإعلام والمنظمات والمجتمع المدني إلى تنسيق الجهود والعمل المشترك لضمان بيئة آمنة وخالية من العنف والتمييز، مؤكدة أن مواجهة هذه الانتهاكات مسؤولية جماعية تتطلب عملاً منظماً ومستمراً.

الأغذية العالمي واليابان يتعاونان لتوفير وجبات مدرسية للأطفال في السودان

سودان سوا سوا أكتوبر 2025م

كتب:حسين سعد

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن تلقيه مساهمة جديدة من حكومة اليابان بقيمة 400 مليون ين ياباني (حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي) لدعم توفير وجبات مدرسية للأطفال في السودان.وقال لوران بوكيرا، المدير والممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في السودان، في بيان صحفي إطلعت عليه مدنية نيوز اليوم إن هذه المساهمة تأتي في وقت حرج مع إعادة فتح المدارس، مؤكداً أنها ستساعد الأطفال الضعفاء على استئناف تعليمهم وتحسين نتائجهم الدراسية. وأضاف: “نحن ممتنون للغاية لحكومة وشعب اليابان على تضامنهما المستمر مع شعب السودان”.

من جانبه، أوضح ميزوتشي كنتارو، القائم بأعمال السفير الياباني لدى السودان، أن الحرب المطولة حرمت مئات الآلاف من الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، معرباً عن أمله في أن تسهم الوجبات المدرسية في تشجيعهم على العودة للفصول الدراسية.

وترفع هذه المساهمة إجمالي دعم اليابان لعمليات برنامج الأغذية العالمي في السودان إلى 21 مليون دولار أمريكي منذ عام 2022، ما يعكس التزام طوكيو المستمر بالعمل الإنساني ودعم الشعب السوداني.

ويمثل التمويل الجديد نحو 13% من احتياجات البرنامج للأشهر الستة المقبلة، بينما لا يزال البرنامج بحاجة إلى 14.8 مليون دولار أمريكي إضافية لمواصلة أنشطته الخاصة بالوجبات المدرسية حتى مارس 2026.

يُذكر أن السودان يواجه حالياً أكبر أزمة جوع في العالم، حيث يعاني نحو 25 مليون شخص من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بينهم أكثر من 638 ألف شخص في ظروف كارثية، ما يجعل الاستثمار في التعليم والتعافي المبكر خطوة بالغة الأهمية.

“من أكتوبر إلى ديسمبر: أين اختفى المثقف السوداني في زمن الحرب(2)”

كتب: حسين سعد

سودان سوا سوا 1 أكتوبر 2025

لعب المثقفون السودانيون دوراً محورياً في لحظات التحول التاريخي في ثورة أكتوبر 1964، كانوا في طليعة الحركة الطلابية والنقابية التي فتحت أفق الحرية والديمقراطية، ، في أبريل 1985، أسهموا في صياغة خطاب التغيير وإعادة الاعتبار لقيم الديمقراطية، وفي ثورة ديسمبر 2019، كان حضورهم واضحاً في صياغة شعارات الحرية والسلام والعدالة التي ألهمت الجماهير، لكن المشهد الحالي يكشف عن غياب مقلق لصوت المثقف، لقد هيمنت لغة السلاح على الحياة العامة، وأُقصي الفكر النقدي إلى الهوامش. ومع انقسام القوى المدنية والسياسية والنقابية، وجد المثقف نفسه إما محاصراً بالخوف أو مُستغرقاً في انحيازات حزبية أفقدته استقلاليته. والنتيجة: فراغ فكري خطير سمح لخطاب الكراهية والعنصرية بأن يملأ الساحة بلا مقاومة تُذكر، إن إعادة الاعتبار لدور المثقف تتطلب منه شجاعة أخلاقية وفكرية مضاعفة، ليصبح صوتاً للوعي العام، لا صدى لصراعات النخب السياسية. فالمثقف ليس مجرد مراقب محايد، بل شريك أساسي في صياغة المستقبل. فالسلام الحقيقي لا يُبنى فقط على طاولة المفاوضات، بل في فضاء الحوار الفكري الذي يُعيد تعريف معنى الوطن والمواطنة. فالجدل الفكري ليس ترفاً، بل أداة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، ولتجاوز الثنائية الصفرية بين الغالب والمغلوب، عندما ينفتح الفضاء السوداني على نقاش جاد لقضايا الهوية، والدين والدولة، والعدالة الاجتماعية، يمكن حينها أن يتحول الخلاف من صراع دموي إلى تعددية خلاقة. وهذا ما يجعل استدعاء الفكر ضرورة، لأن بدونه سيظل أي اتفاق سياسي هشاً، معرضاً للانهيار مع أول أزمة جديدة، إن الجدل الفكري المطلوب اليوم لا يقتصر على النخب وحدها، بل يجب أن يمتد إلى القواعد الشعبية عبر النقابات، الجامعات، الإعلام، ومنابر المجتمع المدني، بحيث يتحول إلى حوار وطني شامل يفتح الباب لتأسيس مشروع جامع يعيد صياغة الدولة السودانية على أسس العدالة والمواطنة.

غياب الفكر وهيمنة السلاح:

ورداً علي سؤال مجلة (قضايا فكرية) في ظل الحرب المدمرة التي يعيشها السودان، يبرز سؤال جوهري: لماذا يغيب البعد الفكري في معالجة الأزمات بينما يتصدر المشهد الخطاب العسكري ولغة السلاح؟ يري أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم الدكتور الفاتح تبار :

الأزمة السودانية ليست وليدة اللحظة، بل هي متجذّرة في طبيعة الدولة نفسها منذ نشأتها، فالدولة التي ورثها السودانيون عن الاستعمار لم تكتمل بنيتها، إذ هدم الاستعمار البُنى التقليدية القديمة دون أن يبني مؤسسات حديثة متماسكة وراسخة ، فظل السودان في وضع انتقالي معلق: لا هو دولة حديثة ولا هو دولة تقليدية، ما أدى إلى تداخل المراحل وتشابكها، ويضيف دكتور الفاتح أن النخب السياسية التي تولت القيادة بعد الاستقلال لم تضع أسساً متينة لبناء الدولة الوطنية، بل إنشغلت بالصراعات الحزبية والطائفية والقرارات المتسرعة، مثل قضية تقرير المصير لجنوب السودان، ما أدى إلى إضعاف الوحدة الوطنية وتفكيك النسيج الاجتماعي، كما أن الدولة، بحسب حديثه، فشلت في كسب ولاء المواطنين بعيداً عن القبيلة والطائفة، إذ لم تقدم خدمات أو فرصاً عادلة للجميع. ومع تكرار الانقلابات العسكرية وتغلغل الإسلاميين في مفاصل السلطة، تعمقت الأزم.

ويرى أستاذ العلوم السياسية أن جوهر الأزمة ليس فكرياً محضاً، بل هو في الأساس أزمة سلطة مرتبطة بمحتواها الاجتماعي، فالسلطة تركزت في يد مجموعات محددة من الشمال والوسط، مما أدى إلى تهميش بقية الأقاليم وإقصائها من الموارد والتمثيل السياسي والثقافي، وهو ما جعل قضايا الهوية أو الصراع بين المركز والهامش أو بين العروبة والأفريقانية مجرد عناوين لصراع أعمق حول السلطة وتوزيع الثروة، وأضاف أستاذ العلوم السياسية :هذا الأداء الهش أدى إلى غياب (الممسكات القومية) الجامعة، وفتح الباب أمام خطابات الكراهية والعنصرية، خاصة وأن الدولة لم تستطع أن تقنع المواطنين بالولاء لها بديلاً عن القبيلة أو الطائفة، لأنها ببساطة لم تقدم لهم ما يرسّخ هذا الولاء. ومع تكرار الانقلابات العسكرية وتغلغل الإسلاميين في مفاصل الدولة، تعمّقت الأزمة أكثر، ويرى دكتور الفاتح أن جوهر الإشكال في السودان ليس فكرياً بحتاً، بل هو أزمة سلطة في مضمونها الاجتماعي. فالمحتوى الاجتماعي للسلطة تركّز في يد مجموعات محدودة من شمال ووسط البلاد، بينما جرى تهميش بقية الأقاليم، وبذلك أصبح الصراع على السلطة والثروة هو جوهر كل الخلافات التي يُروَّج لها فكرياً: من صراع الهوية بين العروبة والأفريقانية، إلى جدل الدين والدولة، وحتى ثنائية المركز والهامش، فالقضية، في جوهرها، هي قضية عدالة شاملة: اقتصادية، سياسية، وثقافية. فهناك مواطنون يجبرون على التخلي عن لغاتهم الأصلية لصالح العربية، وهناك جماعات تعاني من التهميش الاقتصادي والاجتماعي بحكم انتمائها الإثني أو الجغرافي. ومن هنا يصبح الصراع حول الهوية والدين والثقافة انعكاساً لمصالح طبقية وجهوية أكثر منه خلافاً فكرياً مجرداً،

تراجع صوت المثقفين:

ويشير إلى أن كل الصراعات، سواء حول الدين والدولة أو اللغة والثقافة، في جوهرها ليست خلافات فكرية، وإنما انعكاس لمصالح اقتصادية وسياسية لفئات بعينها، مستشهداً بتجربة حكم الإسلاميين التي استغلت الدين لتحقيق مصالح دنيوية بحتة، ويخلص إلى أن الحل يكمن في تحقيق العدالة الشاملة: الاقتصادية، السياسية، والثقافية، بحيث يحصل جميع السودانيين على فرص متكافئة في السلطة والموارد، وهو السؤال الذي حاولت ثورة ديسمبر 2018 الإجابة عنه عبر شعار (حرية، سلام، وعدالة)، لكن هذه المطالب اصطدمت بمصالح القوى المهيمنة، وعليه، فإن الأزمة السودانية تكمن في سؤال واحد: من يحصل على ماذا، وكيف؟ فظل السودان يدور في حلقة الصراع على السلطة والموارد؟ أما عن دور المثقفين، فيرى دكتور الفاتح أن أصواتهم تراجعت كثيراً خلال الحرب، بعد أن كان لهم حضور أوضح في ثورة أكتوبر وتجارب سابقة، وما تلاها، تضاءل تأثيرهم مع تصاعد عسكرة المشهد، واليوم، لم يعد صوت المثقف مغيباً فحسب، بل أصبح متهماً بالخيانة ومعرضاً للقمع، في وقت تتسيد فيه لغة السلاح، وسط هيمنة السلاح والخطاب العسكري، بات صوت المثقف ضعيفاً ومتهماً أحياناً بالخيانة، ما أدى إلى عسكرة المشهد وتراجع دور الفكر النقدي في صناعة الوعي.(يتبع)

“من سطوة السلاح إلى قوة الكلمة؟

هل يمنح الفكر للسودان فرصة للنجاة من دورته الدموية؟(1)”

كتب:حسين سعد

سودان سوا سوا 1 أكتوبر 2025

عندما نتأمل المشهد السوداني الراهن، لا يمكننا أن نغفل عن حجم المأساة التي أفرزتها الحرب مدن مدمرة، ملايين النازحين، مجاعة طرقت الأبواب، وإنهيار شامل لمؤسسات الدولة ومع ذلك، فإن ما يفاقم هذه المأساة ليس فقط الخراب المادي والإنساني، وإنما العجز المستمر عن إنتاج بدائل فكرية قادرة على أن تضيء الطريق وسط هذا الظلام، لقد صار السلاح هو اللغة الغالبة، والخطاب العسكري هو الصوت الأعلى، بينما تراجع صوت الفكر والحوار النقدي إلى الهوامش، وكأنّ الأزمة في جوهرها صراع قوة وليس صراع رؤى، نشرالتقرير في مجلة قضايا فكرية في عددها الرابع الصادر مؤخراً، وسط هذه المأساة تتقاطع رائحة البارود مع صرخات النازحين، يطلّ سؤال قديم متجدد: لماذا نعجز عن تحويل أزماتنا إلى فرص لبناء وطن يتسع للجميع؟ لقد جرّب السودان، عبر عقود متلاحقة، كل أشكال الحلول العسكرية والسياسية التقليدية، لكن ما تزال الدائرة المفرغة تحاصرنا، إنقلابات تتبعها إتفاقيات هشة، ثم جولات دم جديدة، فالأزمة الحالية ليست مجرد صراع علي السلطة ، بل أزمة فكر لم يتجذر في الوعي الجمعي مشروع وطني جامع يجيب علي أسئلة الهوية والعدالة والسلام والحرية ، بينما يتصدّر السلاح المشهد، ويعلو خطاب الكراهية والعنصرية والانقسام في صفوف القوى المدنية والسياسية والنقابات وحتى الإعلام، يغيب الصوت الفكري العقلاني القادر على بناء جسور الحوار، وإضاءة المخارج الممكنة، فهل يمكن أن يشكل الجدل الفكري بما يحمله من قدرة علي إعادة صياغة المفاهيم وفتح الأفق ، كمدخل لاحياء مشروع السلام في السودان ؟ ولماذا غاب المثقف في لحظة تحتاج البلاد فيها إلي جرأته الاخلاقية وطاقته النقدية عن مائدة الفعل العام؟ مجلة قضايا فكرية في هذا العدد طرحت بعض الأسئلة علي عدد من المثقفين وأستاذة العلوم السياسية بالجامعات ، السؤال الجوهري هنا: لماذا يغيب البعد الفكري عن مقاربة أزمات السودان، في حين يملأ الفضاء العام خطاب الكراهية والعنصرية والتعبئة الضيقة؟ أليست جذور أزمتنا متصلة أصلاً بمسائل فكرية عميقة لم تُحسم منذ الاستقلال، مثل سؤال الهوية، العلاقة بين المركز والهامش، ثنائية العروبة والأفريقانية، وعلاقة الدين بالدولة؟ إن تهميش هذه الأسئلة أو تحويلها إلى شعارات سياسية آنية جعلها تنفجر في شكل صراعات مسلحة، وكأن التاريخ يكرر نفسه في دوامة لا تنتهي،أليست الأزمة السودانية كأزمة فكر قبل أن تكون أزمة سلطة؟ و كيف تحوّلت الخلافات الفكرية (الهوية، المركز والهامش، العروبة والأفريقانية، الدين والدولة) إلى صراعات مسلحة؟ وغياب مشروع وطني جامع كخلفية لغستمرار الأزمات؟ وماهو دور المثقفين السودانيين في لحظات التحول ؟ مقارنة بين أدوار المثقفين في أكتوبر 1964، أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2019م كيف تراجع صوت المثقف في ظل عسكرة المشهد؟

الفكر الغائب والسلام المستحيل:

لقد عرف السودان لحظات مفصلية كان فيها للمثقفين والفكر النقدي حضور قوي ومؤثر، في ثورة أكتوبر 1964 حين أعادوا تعريف معنى الحرية، وفي أبريل 1985 حين فتحوا أفق التغيير، وفي ثورة ديسمبر 2019 حين صاغوا شعارات الحرية والسلام والعدالة. غير أنّ المشهد الراهن يشهد تراجعاً حاداً في دور المثقف، الذي وجد نفسه محاصراً بين عسكرة الحياة العامة وانقسام القوى المدنية والسياسية والنقابية والإعلامية، حتى صار حضوره باهتاً في لحظة تاريخية تتطلب شجاعة فكرية مضاعفة؟ من هنا ينهض سؤال المقال: هل يمكن للجدل الفكري، بما يمتلكه من قدرة على إعادة قراءة الواقع وتفكيك أزماته، أن يفتح مسارات جديدة نحو السلام في السودان؟ أم أننا سنظل أسرى توازنات القوة العسكرية وصفقات السياسة الضيقة، نكرر ذات الأخطاء التي أطاحت بكل فرص الاستقرار منذ الاستقلال؟

سلام بلا فكرة.. وطن بلا مشروع:

أولاً :الأزمة السودانية كأزمة فكر قبل أن تكون أزمة سلطة منذ الاستقلال، ظل السودان يعيش أزمة هوية ورؤية قبل أن يعيش أزمة سلطة. فالصراع بين المركز والهامش لم يكن مجرد خلاف إداري حول توزيع الموارد، بل انعكاساً لأزمة فكرية حول معنى الدولة السودانية وحدود انتمائها: هل هي عربية خالصة أم أفريقية الجذور؟ هل هي دولة دينية أم مدنية؟ هذه الأسئلة الجوهرية، بدلاً من أن تُناقش في فضاءات فكرية مفتوحة، جرى اختزالها في صراعات سياسية ومساومات مؤقتة، ثم تحولت إلى وقود لحروب أهلية، وغياب المشروع الوطني الجامع جعل الانقسام القائم على الهوية والثقافة والدين يتغلغل في مؤسسات الدولة نفسها، فإن النتيجة كانت دولة عاجزة عن تمثيل تنوعها، وسلطة متنازعة بين قوى متضادة فكرياً وأيديولوجياً. لذلك يمكن القول إن الحرب التي يعيشها السودان اليوم ليست سوى تجلٍّ عنيف لفشل فكري ممتد عبر عقود.

ثانياً: غياب المشروع الوطني الجامع منذ لحظة الاستقلال حين ورثت النخبة السياسية دولة لم تُبنَ على تعاقد اجتماعي حقيقي. فبدلاً من مشروع قومي يُعلي قيم المواطنة والعدالة، استندت السلطة إلى أدوات الإقصاء والهيمنة، فكان طبيعياً أن تتجدد النزاعات كلما تغيّر النظام أو تبدلت التحالفات، لقد أُجهضت فرص عديدة كان يمكن أن تؤسس لمشروع وطني، مثل مؤتمر المائدة المستديرة في ستينيات القرن الماضي، أو اتفاقية نيفاشا في مطلع الألفية. غير أن غياب الرؤية الفكرية العميقة جعل هذه المحطات تتحول إلى اتفاقيات سياسية قصيرة العمر، تُرضي أطرافاً محدودة لكنها تعجز عن بناء توافق وطني شامل.(يتبع)

“سلام السودان.. حلم مؤجل ومعركة لا تُحسم بالسلاح بل بالإرادة والعدالة”

كتب.. حسين سعد

سودان سوا سوا 21 سبتمبر 2025

مع حلول اليوم العالمي للسلام،

في كل عام، يتجدد الحديث في العالم عن قيمة السلام وأهميته حيث تتوقف الشعوب والحكومات عند معاني التعايش، المصالحة، ووقف الحروب باعتبارها حجر الأساس للتنمية والعدالة والكرامة الإنسانية غير أن هذه القيم تبدو بعيدة المنال في السودان، البلد الذي أنهكته الحروب الأهلية والصراعات المسلحة والانقسامات السياسية لعقود طويلة. فبينما يرفع العالم شعارات التسامح والأمن، يعيش السودانيون واقعا مغايرا؛ واقع يتسم بغياب السلام وبتفاقم النزاعات التي امتدت من العاصمة الخرطوم إلى دارفور وكردفان والجزيرة، مهددة وحدة الدولة ومستقبلها.

واقع مثخن بالجراح..

السلام في السودان ظل طوال تاريخه الحديث أقرب إلى حلم مؤجل منه إلى واقع ملموس، حيث أُبرمت العديد من الاتفاقيات بدءاً من أديس أبابا 1972، مروراً باتفاقية السلام الشامل 2005، و اتفاقيات ابوجا والدوحة وسلام الشرق وصولا الي اتفاق جوبا 2020، لكن جميعها تعثرت أو انهارت أمام جدار الانقسامات الداخلية، وانعدام الإرادة السياسية، وضعف المؤسسات، وتدخلات القوى الإقليمية والدولية. ومع اندلاع الحرب الأخيرة في أبريل 2023، دخل السودان مرحلة جديدة أكثر مأساوية، إذ تحولت الخرطوم ومدن أخرى إلى ساحات قتال مفتوحة، وانهار النسيج الاجتماعي، وتضاعفت معاناة المدنيين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا للتشريد والمجاعة والعنف.

نداء عاجل..

من جهته وجه أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة نداء عاجلا لوقف الحروب حول العالم، وذلك في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، ويحمل هذا العام شعار: “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”.

وأكد غوتيريش أن “السلام هو ما ينشده الجميع، وهو الطريق الوحيد لإنهاء المعاناة وتحقيق التنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن الحروب المتفاقمة تمزق المجتمعات، وتزهق الأرواح، وتحرم الطفولة من براءتها، وتنتهك كرامة الإنسان”.

انتهاكات متزايدة..

وقال الأمين العام إن العالم يشهد انتهاكات متزايدة للقانون الدولي، وأعدادا غير مسبوقة من النازحين الذين لا يطلبون سوى العيش في سلام، محذرا من أن آثار الصراعات تتجاوز حدود الدول لتطال الأمن والاستقرار العالميين، داعيا الى إسكات أصوات الأسلحة، وبناء الجسور، وتحقيق الاستقرار والازدهار.

كما شدد على أهمية الترابط الوثيق بين السلام والتنمية المستدامة، موضحا أن تسعة من أصل عشرة بلدان تعاني من أكبر التحديات التنموية ترزح تحت وطأة النزاعات.

تحديات عديدة..

ونرى ان التحديات التي تواجه السلام في السودان تتمثل في;

1. استمرار الحرب وتمدد خطاب الكراهية والعنصرية وانقسام القوى السياسية والنقابات وتكاثر المجموعات المسلحة . حيث أدى غياب رؤية وطنية موحدة إلى إطالة أمد الحرب، حيث تتنازع قوى متعددة على الشرعية والسلطة، بينما يغيب مشروع جامع يمكن أن يوحد السودانيين حول قيم الحرية والسلام والعدالة.

2. تسييس العملية السلمية:

كل محاولات الوساطة، سواء الإقليمية أو الدولية، اصطدمت بأجندات ضيقة ومصالح متناقضة، ما جعل السلام رهينة للتوازنات السياسية والعسكرية بدلاً من أن يكون استجابة لمعاناة الشعب.

3. تفاقم الأوضاع الإنسانية:

ملايين النازحين واللاجئين في الداخل والخارج يشكلون تحدياً أمام أي عملية سلمية، لأن إعادة إعمار ما دمرته الحرب يتطلب استقراراً أمنياً وإرادة سياسية قوية، وهو ما لا يتوفر حتى الآن.

4. الإفلات من العقاب وغياب العدالة الانتقالية:

استمرار ارتكاب الانتهاكات دون مساءلة يضعف فرص المصالحة ويكرس ثقافة العنف، حيث لا يمكن بناء سلام دائم من دون عدالة شاملة تعيد للضحايا حقوقهم وتمنع تكرار المآسي.

5. التدخلات الإقليمية والدولية:

السودان أصبح ساحة صراع بالوكالة، حيث تلعب قوى خارجية أدواراً متناقضة تزيد من تعقيد الأزمة، وتجعل مسار السلام أكثر هشاشة.

6. التدهور الاقتصادي وانهيار الدولة:

غياب الخدمات الأساسية وانتشار الفقر والمجاعة يعمّقان من مشاعر الغضب والاحتقان، ما يصعّب مهمة تثبيت أي اتفاق سلام دون معالجة جذرية للأوضاع المعيشية. وانهيار المشاريع الزراعية ونهب الثروة الحيوانية والصمغ العربي وتهريب الذهب واستخدامه في الحرب

الخاتمة:

في اليوم العالمي للسلام، يقف السودان في مفترق طرق تاريخي: إما أن يواصل الانحدار نحو التفكك والفوضى، أو أن يلتقط قادته ومجتمعه المدني اللحظة ليضعوا أسس سلام حقيقي ومستدام. التحديات جسيمة، لكنها ليست مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة، ووضعت معاناة المدنيين فوق المصالح الضيقة. فالسلام في السودان لن يُفرض من الخارج، بل ينبع من الداخل عبر مصالحة وطنية شاملة، وعدالة انتقالية، ورؤية جديدة لبناء الدولة تقوم على المواطنة لا على الانتماءات الضيقة.

إن غياب السلام في السودان ليس قدراً محتوماً، بل نتيجة لصراعات يمكن تجاوزها إذا اجتمعت الإرادة والرغبة في التغيير. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج السودانيون إلى أن يجعلوا من قيم اليوم العالمي للسلام واقعاً ملموساً على أرضهم، حتى تتحول دماء الحرب إلى بذور حياة، وأنين النزوح إلى أناشيد أمل لمستقبل مختلف.

“كارثة الانهيار الأرضي في ترسين بجبل مرة: بين الطبيعة والتاريخ المنسي”

بقلم : سيف الدين ادم احمد (ديفيد)

سودان سوا سوا – 5 سبتمبر 2025

شهدت قرية ترسين الواقعة في منطقة دار أوموا الإدارية – شرتاوية إبراهيم سليمان حسب الله، غرب منطقة سوني والمجاورة لقرى دولينق روا، تركو، رانق روا، ومن الناحية الغربية لوقي، كارثة طبيعية مروعة تمثلت في انهيار أرضي جبلي أدى إلى اختفاء قرية بكاملها تحت الركام. كما جرفت السيول المنحدرة من المرتفعات العديد من السكان إلى مناطق بعيدة، مخلفةً ضحايا في المناطق المنكوبة عند منحدرات الأراضي الجبلية .

جبل مرة ، جغرافيا محفوفة بالمخاطر حيث تقع منطقة ترسين ضمن سلسلة جبال مرة ، وهي أرض بركانية التكوين ، ما يجعلها أكثر عرضة للإنهيارات الأرضية والإنجرافات خلال مواسم الأمطار الغزيرة ، هذه الطبيعة الجغرافية القاسية تتقاطع مع هشاشة البنية التحتية وانعدام الخدمات الأساسية ، ما يزيد من حجم الكارثة كلما وقعت .

عزيزي القارء دعوني اعود بك الي الوراء حيث ذاكرة الحرب والكوارث البشرية في المنطقة ، ان المأساة الحالية تأتي في سياق تاريخ طويل من المعاناة التي شهدها جبل مرة رقعه جغرافية خصبة لأنشاء ثورة مسلحة ، تحت مسمى حركة جيش تحرير السودان في العام ٢٠٠٢م و في عام 2016، تعرضت المنطقة للإستهداف مباشر من حكومة المؤتمر الوطني، عبر ضربات جوية وقصف بالأسلحة الكيماوية، ما أسفر عن خسائر بشرية وبيئية جسيمة .

طوال تاريخها، عانت المنطقة من تهميش وعزلة خدمية سواء في فترة الاستعمار أو الحكومات الوطنية التي أعقبته، حيث افتقرت إلى الطرق، والمرافق الصحية، والتعليم، والخدمات الأساسية الأخرى .

يعود بنا أبعاد الكارثة الراهنة ، ما حدث في ترسين لا يمكن اعتباره مجرد كارثة طبيعية معزولة، بل هو نتيجة تضافر عوامل طبيعية وبشرية مثل البراكين والانحدارات الحادة مع غياب البنية التحتية ووسائل الإنقاذ ، إرث الصراع المسلح الذي ترك المنطقة معزولة ومنهكة .

يحتاج الواقع الي استجابة شاملة في هذه المأساة التي فرضها الحاجة إلى :

1. تدخل إنساني عاجل لإنقاذ الناجين وتقديم الغذاء والمأوى والخدمات الطبية.

2. إعادة تقييم المخاطر البيئية في جبل مرة، مع وضع خطط وقائية للكوارث الطبيعية.

3. مساءلة سياسية وتاريخية حول التهميش المتواصل الذي جعل سكان جبل مرة الأكثر عرضة للهشاشة .

عزيزي القارء اعلم جيدًا بان كارثة ترسين تجسد تقاطع غضب الطبيعة مع الإهمال السياسي والتاريخي ، فهي تذكير صارخ بأن سكان جبل مرة يعيشون بين فكي الكوارث الطبيعية والحروب، وأن إنقاذ حياتهم يتطلب أكثر من استجابة طارئة؛ بل رؤية شاملة تعترف بتاريخ التهميش وتعيد الاعتبار لهذه المنطقة المنسية.

المأساة التي هزّت جبل مرة

ترسين :تحت الركام: كارثة تكشف إهمالاً سياسياً وحقوقياً

سودان سوا سوا – 5 سبتمبر 2025م

كتب:حسين سعد

استيقظ سكان قرية ترسين الواقعة في سفوح جبل مرة بدارفور على فاجعة مروعة؛ إذ أدى انزلاق أرضي ضخم إلى طمر معظم القرية، وأسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص وفق تقديرات محلية أولية، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الركام والطمي المأساة لم تكن مجرد حادث طبيعي عابر، بل كشفت عن عمق الإهمال والتهميش الذي يعيشه سكان الهامش في السودان، حادثة الانزلاق الأرضي في قرية ترسين ، لا يمكن النظر إليها على أنها مجرد كارثة طبيعية. بل هي تجسيد عميق لواقع الإهمال المزمن والتهميش السياسي والاقتصادي الذي تعاني منه مناطق دارفور وجبال مرة منذ عقود طويلة، الحادثة المآسوية لم ينج منها سوى رجل واحد، ليصبح الشاهد الوحيد على رحيل أسرته وجيرانه وأبناء قريته، ووجدت الحادثة تضامنا وتفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن صدمتهم وحزنهم الشديد، مشيرين إلى أن ما حصل في قرية ترسين بطمرها بالكامل يعتبر من أندر وأسوأ الكوارث في تاريخ السودان الحديث.

الحق في الحياة والمساواة والتنمية:

الدولة ملزمة بحماية حياة مواطنيها من المخاطر، لكن غياب خطط الطوارئ والبنية التحتية للإنقاذ يمثل إخلالاً فادحاً، وكذلك الحق في المساواة: التباين بين تعامل السلطات مع الكوارث في المركز والهامش يعكس تمييزاً واضحاً ضد سكان دارفور، والحق في التنمية: استمرار غياب مشاريع التنمية المستدامة يزيد من هشاشة هذه المناطق ويجعلها عرضة للموت الجماعي عند وقوع الكوارث، أما البعد السياسي: التهميش والإهمال المتراكم: منذ الاستقلال، ظلت دارفور ومناطق الهامش خارج دائرة الأولويات التنموية، بينما تركزت الموارد في الخرطوم. الاستجابة البطيئة في كارثة ترسين تكشف غياب الإرادة السياسية لوضع معاناة سكان الهامش ضمن الأولويات الوطنية، وهذا يوضح غياب الدولة وضعف الاستجابة الرسمية، حيث لم تصل السلطات بفرق إنقاذ أو مساعدات عاجلة في الساعات الأولى، ما زاد من حجم المأساة. وبدلاً من أن تكون الدولة في موقع حماية المواطنين، بدت غائبة تماماً، ما يعكس منظومة الحكم في إدارة الأزمات.

أبعاد إنسانية وحقوقية:

تُظهر الحادثة هشاشة البنية التحتية في مناطق جبل مرة، وانعدام أنظمة الإنذار المبكر ووسائل الحماية المدنية، ما يجعل حياة آلاف المواطنين عرضة للخطر عند وقوع الكوارث الطبيعية، كما أن غياب الدولة وضعف تدخلها مؤشر الي ان الاهمال الرسمي وسوء التخطيط يزيد من حجم الكوارث الطبيعية ويحولها مآسٍ إنسانية شاملة، فالحق في الحياة والأمن وفقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن الدولة ملزمة بضمان حق مواطنيها في الحياة، وحمايتهم من المخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية. غياب خطط الطوارئ، وانعدام البنية التحتية للإنقاذ، يعكس إخلالاً واضحاً بمسؤولية الدولة في حماية المدنيين، وكذلك الحق في المساواة وعدم التمييز ما حدث في ترسين يعكس تمييزاً جغرافياً ومناطقياً صارخاً.، فبينما تحظى العاصمة الخرطوم والمدن المركزية بخدمات طوارئ أسرع نسبياً، تبقى مناطق جبل مرة معزولة، دون طرق معبدة، أو مراكز إنذار مبكر، أو بنية صحية كافية، ما يرسّخ إحساس السكان بأنهم مواطنون من درجة ثانية، الحق في التنمية استمرار حرمان سكان دارفور من التنمية المستدامة – سواء في البنية التحتية أو الخدمات الأساسية – يجعلهم أكثر عرضة للكوارث. غياب المشاريع البيئية لإدارة المياه والأراضي، وترك القرى في سفوح الجبال دون حماية، هو انتهاك لحقهم في التنمية الذي تكفله المواثيق الدولية والإفريقية لحقوق الإنسان.

البعد السياسي:

إرث التهميش التاريخي منذ الاستقلال، عانت دارفور من سياسات مركزية جعلت الأولوية للاستثمار والخدمات في الخرطوم والمدن الكبرى، بينما ظلت الأقاليم الهامشية، ومنها جبل مرة، في حالة عزلة وفقر، هذا التهميش البنيوي خلق هشاشة مضاعفة أمام الكوارث، غياب الإرادة السياسية بطء استجابة السلطات في الكارثة، وغياب زيارات رسمية أو خطط عاجلة في الساعات الأولى، يكشف ضعف الإرادة السياسية للاعتراف بمعاناة سكان الهامش. وهو امتداد لنهج اعتاد التعامل مع هذه المناطق كأطراف مهمشة لا تشكّل أولوية وطنية، أما البعد الأمني مقابل الإنساني بينما تُصرف المليارات على تسليح الجيوش والمليشيات في الصراع الدائر بالبلاد، لا تخصص موارد كافية لإنشاء وحدات دفاع مدني أو مراكز صحية أو شبكات طرق في المناطق المنكوبة. المفارقة المؤلمة أن الدولة قادرة على الحرب، عاجزة عن حماية الحياة

المجتمع المدني بين الرصد والنجدة:

منظمات المجتمع المدني بعضها كانت حاضرة عبر إطلاق نداءات استغاثة، وتقديم مساعدات محدودة رغم ضعف إمكاناتها، كما عملت على توثيق الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن الإهمال الرسمي، فالمنظمات الدولية مدعوة للنظر إلى الكارثة باعتبارها جزءاً من أزمة حقوق إنسان مزمنة في السودان، لا مجرد حادث طبيعي. الدعم الإنساني العاجل مطلوب، لكن الأهم هو الضغط لضمان التزام الدولة بمسؤولياتها تجاه سكان الهامش، الانزلاق الأرضي قد يكون نتاج الطبيعة، لكن تحوله إلى مأساة جماعية بهذا الحجم يعكس أزمة سياسية وحقوقية عميقة. الطبيعة كشفت هشاشة البنية التحتية، والسياسة عرّت غياب العدالة والمساواة، هذا يدفعنا الي تقديم توصيات عملية للحكومة والمجتمع المدني والداعمين الدوليين بالنسبة للحكومة: يجب وضع خطة وطنية لإدارة الكوارث، إنشاء مراكز إنذار مبكر وإيواء، تحقيق شفاف ومحاسبة المقصرين، اما للمجتمع المدني: يجب تعزيز شبكات الإنذار المجتمعي، تدريب السكان على خطط الطوارئ، وتوثيق الإهمال والتمييز، أخيرا للمجتمع الدولي: دعم عاجل للناجين، تمويل برامج طويلة الأجل للتكيف مع الكوارث، والضغط على الحكومة لتوزيع الموارد بعدالة.

ترسين جرس إنذار لوطن يواجه الهشاشة:

ما حدث يتطلب من الحكومة وضع خطة وطنية عاجلة لإدارة الكوارث تعتمد على معايير حقوق الإنسان

إنشاء مراكز إنذار مبكر ومراكز إيواء في مناطق الهشاشة البيئية مثل جبل مرة.

توفير البنية التحتية الأساسية (طرق، جسور، شبكات مياه وصحة) لتمكين التدخل السريع في أوقات الكوارث.

إجراء تحقيق شفاف ومستقل حول أوجه القصور في الاستجابة الرسمية للكارثة، وضمان محاسبة الجهات المقصرة.

دمج قضايا البيئة وحماية السكان من المخاطر الطبيعية في الخطط التنموية الوطنية، أما التوصيات الخاصة بالمجتمع المدني فهي تشمل

تعزيز شبكات الرصد المجتمعي والإنذار المبكر عبر المجتمعات المحلية.

تدريب المواطنين على خطط الطوارئ والإخلاء المجتمعي في حالات الانزلاقات والسيول

توثيق الانتهاكات الحقوقية المتعلقة بالإهمال والتهميش ورفعها للجهات الوطنية والدولية، وأخير توصيات المجتمع الدولي يجب

تقديم دعم إنساني عاجل للناجين، يشمل الغذاء والدواء والمأوى.

الضغط على الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين وتوزيع الموارد بعدالة.

تمويل برامج طويلة الأجل لبناء القدرة على التكيف مع الكوارث الطبيعية في دارفور والمناطق الهامشية

الخاتمة:

كارثة ترسين بجبل مرة ليست حادثة طبيعية فقط، بل مرآة لسياسات الإهمال والتهميش التي يدفع ثمنها الأبرياء. إذا لم تتحرك الدولة والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بخطوات جادة، فإن ترسين لن تكون الأخيرة، بل مجرد فصل جديد في مسلسل المآسي التي تهدد حياة المواطنين في السودان، هذه الحادثة ليست مجرد حادثة طبيعية، بل هي جرس إنذار جديد يذكّر بضرورة وضع خطة وطنية لإدارة الكوارث قائمة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة، تضمن حق المواطنين في الحياة الآمنة والحماية من المخاطر، وتضع حداً لسياسات الإهمال والتجاهل التي تدفع المدنيين دائماً ثمنه

قرارات الإحالة للتقاعد بين الروتين والتضليل

سودان سوا سوا-30 أغسطس 2025م

بقلم : متوكل عثمان سلامات

أصدرقائد الإنقلاب الفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان، قرارات عسكرية بتاريخ 17 أغسطس 2025م بترقية وإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد وإخضاع القوات المساندة لقانون القوات المسلحة. وقد لقيت هذه الخطوة إشادة من بعض القوى التي تدعي المعارضة والمرتبطة بالدولة القديمة وجيشها الإسلاموي الذي ظل حارساً لإمتيازات النخب في السودان، بينما وصفها معظم المحللين بأنها محاولة لإبعاد الإسلاميين من الجيش. وسارع آخرون إلى ربط القرارات بمواقف إقليمية ودولية، فإستدل بعضهم بوهمة إعتراض كتائب البراء بن مالك وتشكيلها متحركاً عسكرياً بقيادة الفريق معاش/ نصر الدين عبدالفتاح محمد سليم أحد الضباط المحالين، وربط آخرون القرارات بلقاء البرهان مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيد/ مسعد بولس في سويسرا، فيما ذهب فريق ثالث إلى قراءتها في سياق الموقف المصري من جماعة الإخوان المسلمين. وهناك من أوغل أكثر في التفسير فرأى أن الخطوة تعكس صراعات شخصية بين البرهان وكل من ياسر العطا وشمس الدين كباشي، إلى جانب تصفية حسابات مع بعض أجنحة الإسلاميين.

في ظلهذا المشهد السياسي والعسكري المعقد، تظل قرارات الترقي والإحالة للتقاعد في الجيش السوداني موضع تفسيرات وتحليلات متباينة، تتراوح بين إعتبارها إجراءات روتينية وبين تصويرها على أنها معارك مصيرية ضد الإسلاميين أو لصالحهم. القرارات الأخيرة لقائد الإنقلاب الفريق أول ركن/ عبدالفتاح البرهان لم تكن إستثناء من هذه الديناميكية المعتادة.

ما لفت إنتباهي في التعليقات على قرارات البرهان الأخيرة هو كيف يتم إستغلالها من قبل مختلف الأطراف لتخدم روايات مضللة. فمن يصفها بأنها ضربة للإسلاميين يتجاهل حقيقة أساسية، وهي أن البنية المؤسسية للجيش السوداني تشكلت على مدى عقود تحت سيطرة التيار الإسلاموعروبي، ولا يمكن تغيير هذه الحقيقة بقرارات فردية لترقية أو إحالة بعض الضباط للتقاعد، خاصة إذا كانت هذه القرارات تقنن لمزيد من الإسلاميين المتطرفين داخل القوات المسلحة بمسمى (القوات المساندة)، (وليس هناك ما يمنع هؤلاء الضباط المعاشيين من العودة للقوات المسلحة من بوابة القوات المساندة؟)، او خلط الأوراق بحماية هذه المليشيات الإرهابية بمظلة القوات المسلحة حتى لا تتساقط عليها العقوبات الدولية.

كما أن الربط التلقائي بين هذه القرارات واللقاءات الدولية أو المواقف الإقليمية يفتقر إلى الحجة والدليل ويعكس نظرة إختزالية لتعقيدات المشهد السوداني. فالعملية السياسية والعسكرية في السودان لها ديناميكياتها الداخلية التي لا يمكن تفسيرها فقط من خلال تأثيرات خارجية غير معلنة.

غير أن هذه التفسيرات على إختلاف إتجاهاتها تعكس في جوهرها إعادة إنتاج للوهم وتضليل للرأي العام السوداني. فالواقع يشير بوضوح إلى أن الجيش السوداني، بمؤسساته ومليشياته وإمتداداته السياسية، ظل ولا يزال خاضعاً لهيمنة الإسلاميين منذ عقود، وأن أي قرارات إحالة للتقاعد ليست سوى إجراءات روتينية تُستخدم من حين لآخر كأداة لتجميل صورة المؤسسة العسكرية وإيهام الشعوب السودانية والمجتمع الإقليمي والدولي بأنها في طريقها لتطهير صفوفها. الحقيقة أن تصوير الجيش وكأنه مزيج من إسلاميين وشرفاء ليس سوى خدعة سياسية تُراد بها المراوغة وإبقاء بنية الدولة الأمنية والعسكرية كما هي.

ممارسة إحالة الضباط للتقاعد لأسباب سياسية او روتينية بنكهة تصفية الإسلاميين ليست جديدة في السودان. فقد سبق أن إتخذ الرئيس المخلوع عمر البشير ومن سبقه قرارات مشابهة بنفس الأسلوب لإدارة التوازنات داخل المؤسسة العسكرية تحت مبررات تجديد الدماء أو إبعاد الإسلاميين. ما يحدث اليوم من قبل البرهان هو إستمرار لنفس النهج في إدارة المؤسسة العسكرية وبذات التبريرات ، مما يؤكد أن الأمر لا يعدو أن يكون إستمرارية للنهج القديم في إستخدام القرارات العسكرية كغطاء سياسي، وليس تغييراً جذرياً في المنهجية. أما الإدعاءات بوجود صراعات داخلية بين البرهان وأطراف أخرى، فغالباً ما تخدم أغراضاً سياسية لتقديم صورة مشوهة عن المشهد الحقيقي. فالمؤسسة العسكرية في السودان، مثل غيرها من المؤسسات العميقة، تحافظ على تماسكها الداخلي أمام الرأي العام، حتى عندما تكون هناك خلافات داخلية.

الحقيقة الجوهرية التي يتم تجاهلها عمداً في هذه التحليلات والقراءات هي أن التغيير الحقيقي في المؤسسة العسكرية والخلاص من هيمنة الإسلاميين على المنظومة العسكرية والأمنية لا يتحقق عبر إحالات شكلية او قرارات فردية لترقية أو إحالة ضباط للتقاعد، بل من خلال مشروع تأسيسي لجيش مهني جديد، يؤسس على عقيدة عسكرية جديدة، مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو إنتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، والشعوب السودانية وحماية النظام العلماني الديمقراطي التعددي اللامركزي، وضمان إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدَّستوري المرتكز على المبادئ فوق الدستورية، دون تدخُّل في الشأن السياسي أو الإقتصادي او حماية إمتيازات النخب.

إن الإنسياق وإستمرار الترويج لرواية تصفية الإسلاميين عبر قرارات روتينية يشكل إهانة للوعي المتراكم للشعوب السودانية، ويفضح ويعري محاولات إستمرار إستخدام نفس أدوات التضليل السياسي والإستخباراتي التي إستخدمتها الأنظمة السابقة.

فما يجري الآن، فهو مجرد إعادة تدوير لنظام متهالك يحاول أن يبرر وجوده عبر خلق سرديات زائفة عن الإصلاح والتطهير، بينما الحقيقة أن البنية العسكرية والأمنية برمتها لا تزال قائمة على ذات الأسس التي زرعها الإسلاموعروبيين منذ خروج المستعمر.

الشعوب السودانية تستحق تحليلاً أكثر مصداقية ووعياً أعميق لتعقيدات واقعها، بعيداً عن التفسيرات المبسطة والروايات المضللة. فالتغيير الحقيقي يحتاج إلى أكثر من مجرد ترقيات أو إحالات للتقاعد، بل يتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية ووطنية تخدم مصلحة جميع السودانيات والسودانيين.

“أزمة الإرادة السياسية : تكمن في مواجهة أسئلة جذور الأزمة السودانية ”

كتب : محمد عبدالبشير

سودان سوا سوا – 27يوليو 2025م

منذ عام 1956م ، ظل سؤال “بناء الدولة الوطنية” معلقًا دون إجابة حقيقية واقعية ، يتعثر في مسارات صراعات الساسة السودانية، وحركات الكفاح المسلحة، وغيرها من الأجسام، وانعدام التوافق حول مشروع وطني جامع يُنهي حالة الهشاشة المزمنة في بنية الدولة منذ تاريخ السودان. واليوم، وسط الانقسام الحاد بين القوى المتنازعة على الشرعية، تظهر الأزمة السياسية بشكل أكثر وضوحًا، مع غياب رؤية موحدة لمستقبل البلاد.

في هذا السياق، تقف البلاد أمام مشهد سياسي معقّد يتمثل في صراع بين جهتين تدّعي كل منهما حق “الشرعية”. ومن جهة أخرى ،هناك قوى ترى في نفسها أداة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي السوداني، ومن جهة أخرى، تُصر جهة على أحقيتها بإدارة الدولة كسلطة أمر واقع. وبين هذين المشروعين، يتوارى المشروع الوطني الحقيقي، وتحول السودان إلى ساحة تجاذب محلية ، وإقليمية ، ودولية، لا ساحة بناء.

ما هو مشروع بناء الدولة في السودان؟

مشروع بناء الدولة الوطنية، في السياق السوداني، لا يعني فقط استعادة مؤسسات الدولة، بل يتطلب عملية شاملة لإعادة تعريف العقد الاجتماعي، التي تتسق مع السياق السوداني ،الإجتماعي، والسياسي، والإقتصادي تشمل:

1. صياغة عقد اجتماعي جديد يعترف بتنوع السودان الثقافي والعرقي والديني ويؤسس لوحدة قائمة على دولة المواطنة المتساوية.

2. بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة تعبّر عن تطلعات المواطنين وتخضع للمساءلة الشعبية.

3. تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية ومحاكمة مرتكبي الجرائم ،لضمان عدم الإفلات من العقاب .

4. الانتقال من حالة اللادولة إلى دولة الشعب، حيث تكون الإرادة الشعبية محور القرار السياسي.

إلا أن هذه المرتكزات ظلت غائبة عن خطاب وممارسات العمل السياسي طيلت الفترات السابقة ، التي أدارت البلاد غالبًا بمنطق الغنائم وتوزيع السلطة، لا بمنطق البناء والتأسيس:

مأزق السياسية السودانية:هي غياب الإرادة والرؤية الوطنية تكمن المعضلة السودانية في عدم توفر إرادة سياسية حقيقية لدى معظم الساسة السودانية ، وجزءاً من حركات الكفاح المسلحة– سواء كانت مدنية أو عسكرية – لصياغة مشروع وطني يتجاوز الحسابات الآنية. إذ غالبًا ما:

تُدار الدولة بمنطق الغنائم وليس بمنطق المواطنة المتساوية على أساس الحقوق والواجبات.

تُقدّم الانتماءات الأيديولوجية أو الجهوية على المصلحة العامة.

تُعاد إنتاج نفس أدوات الفشل، من تحالفات هشة إلى ارتهان إقليمي ودولي.

في الوقت الذي يتوق فيه المواطن السوداني إلى الحد الأدنى من الأمن والخدمات، تستمر النخب في خوض صراعات سلطوية لا تقدم حلولًا حقيقية، بل تعمق الانقسامات القائمة.

الطريق نحو مشروع وطني جامع:

للخروج من هذا المأزق، لا بد من خطوات حاسمة تضع السودان على مسار جديد، أبرزها:

1. وقف الحرب فورًا وبدء حوار سوداني سوداني، عبر مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر مشاركة شامل يضم كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين والمسلحين، بمعايير تتفق عليها.

2. تكوين آلية وطنية مستقلة لإدارة المرحلة الانتقالية، لا تخضع للهيمنة العسكرية أو التدخلات الخارجية.

3. وضع أسس جديدة للمواطنة تقوم على الحقوق الدستورية لا على الانتماءات الجهوية أو العرقية.

4. تمكين الشباب والنساء والمجتمعات المحلية للمشاركة في صنع القرار وصياغة المستقبل.

خاتمة: الدولة لا تُبنى بالشعارات بل بالمؤسسات والرؤية:

إن أزمة السودان الحالية تتجاوز الحرب والصراع على السلطة؛ فهي أزمة مشروع، ورؤية، وإرادة. فلا جدوى من رفع شعارات “الشرعية” أو “التأسيس” ما لم تُقرن بإجراءات عملية تُعيد بناء الدولة من القاعدة، عبر إشراك الشعب السوداني نفسه، الذي دفع ثمن الانقسامات والحروب لعقود، لكنه لا يزال يمتلك القدرة على تجاوزها إذا ما أُتيحت له الفرصة.

أطفال مناطق العمليات الحربية في السودان … ضحايا القهر المنسيون

سودان سواسوا – 22يوليو 2025م

كتب : متوكل عثمان سلامات

تناقلت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية مؤخراً نبأ إعتقال السلطات الأمنية والمخابراتية السودانية للطفلة والتلميذة إمتثال سامي، بمدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان/جبال النوبة، بتاريخ 17 يوليو 2025م، على خلفية قيامها بتوثيق مشهد صفوف المواطنين المتراصين للحصول على “الخبز/ رغيف”. حادثة كهذه، رغم بساطتها في الظاهر، تشكل إمتداداً لسلسلة طويلة من الإنتهاكات الجسيمة التي مارستها الدولة السودانية، تاريخياً وحديثاً، بحق الأطفال في مناطق النزاع المسلح، خصوصاً في الهامش السوداني.

لقد أولى المجتمع الدولي أهمية قصوى لحماية حقوق الطفل، منذ إعلان جنيف لعام 1924، مروراً بإعلان حقوق الطفل عام 1959، ووصولاً إلى إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م، وما تبعها من بروتوكولات واتفاقيات ملحقة، مثل الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والنزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وغيرها من الأدوات القانونية التي شكلت إطاراً ملزماً لحماية الطفل وحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والتعليم والصحة والغذاء والمأوى والأمن.

تنص المادة الأولى من إتفاقية حقوق الطفل على أن “الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه”، ما يمنح الاتفاقية قدراً من المرونة القانونية لمراعاة السياقات المختلفة. ومع ذلك، فإن أطفال مناطق النزاع في السودان – وهم بالملايين – لم تشملهم الحماية المقررة في هذه الإتفاقيات، وظلوا خارج إحصاءات وإهتمامات المؤسسات الرسمية والدولية.

طفل مناطق الحروب في السودان … الوجه القاسي للكارثة المستمرة:

عقب إندلاع الحرب في 15 أبريل 2023م بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تفاقمت معاناة الأطفال في السودان إلى مستويات كارثية، حيث بات ملايين منهم في حالة نزوح دائم، بلا تعليم، وبلا رعاية صحية، وبلا أمن غذائي بفعل المعوقات التي تضعها سلطات بورتسودان. وفي تصريح خطير لرئيسة منظمة اليونيسف في السودان، السيدة/ مانديب أوبراين، حذّرت من أنّ إستمرار الحرب سيؤدي إلى “كارثة جيل كامل”، مؤكدة أن (24) مليون طفل سوداني في خطر، فيما تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن (3.4) مليون طفل دون سن الخامسة معرضون للإصابة بالأمراض الوبائية.

لكن هذه الأزمة ليست بنت الحرب الأخيرة فقط، بل تعكس إستمرارية لنهج الدولة السودانية تجاه أطفال المناطق المهمشة منذ إندلاع الحرب في سنة 1983م. الأطفال في جبال النوبة، والنيل الأزرق، ودارفور، كانوا وما زالوا وقوداً لحروب لم يصنعوها، وضحايا لتجاهل رسمي وإقليمي ودولي متواصل.

في الوقت الذي رفضت فيه السلطة غير الشرعية في بورتسودان إعلان حالة المجاعة، أعلن السكرتير الأول للسلطة المدنية للسودان الجديد، الرفيق/ أرنو نقوتلو لودي بتاريخ 13 أغسطس 2024م، حالة المجاعة رسمياً في إقليمي جنوب كردفان/ جبال النوبة والفونج الجديدة، مؤكداً في تعميم صحفي بتاريخ 26 سبتمبر 2024م أن أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، من ضمنهم (768,306) نازح، يواجهون خطر الموت نتيجة إنعدام الإمدادات الأساسية. كما أشار إلى أن عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في إقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة بلغ (52,479) حالة، ووفاة (416) شخصاً بسبب الجوع في فترة وجيزة.

وفي السياق ذاته، أورد الحاج عوض أحمد، المدير العام للصحة بإقليم الفونج الجديدة، أن الإقليم يشهد تفشياً لأمراض الملاريا وفقر الدم والإجهاض وسط النساء، مع تسجيل أكثر من خمس حالات سوء تغذية يومياً، غالبيتهم من الأطفال، وإرتفاع عدد الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة إلى ثماني حالات يومياً.

إبادة ممنهجة وتغييب عدالة:

لا تقتصر الإنتهاكات على التقصير في الحماية، بل تتعداها إلى إستهداف مباشر للأطفال في مناطق الحروب، سواء في أوطانهم الأصلية أو في مخيمات النزوح داخل المدن السودانية. ففي حادثة مفجعة، أقدمت القوات النظامية ومليشياتها على إحراق طفلين في ولاية الجزيرة، على خلفية عرقهما وإثنيتهما، وهو ما يؤكد البعد العنصري والإقصائي العميق الذي يحكم نظرة المركز إلى أبناء الهامش.

أطفال مناطق الحرب في السودان محرومون من حقهم في الرعاية، لا لذنب إرتكبوه، بل لأنهم ينتمون إلى مجتمعات ترى فيها الدولة تهديداً وجودياً لهويتها الثقافية والدينية والإثنية. هم ضحايا الاستبداد المزدوج المتمثل في قهر الدولة المركزي، وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها المحكمة الإفريقية لحقوق الطفل، التي وعدت منذ 2018م بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى جبال النوبة ولم تفِ بذلك الوعد حتى اللحظة.

الجوهر السياسي للصراع وحقوق الأطفال:

إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها أطفال السودان، خصوصاً في مناطق الحرب، ليست محض مآسي عارضة أو إنتهاكات فردية، بل هي نتاج لصراع بنيوي وجذري، يرتبط بطبيعة الدولة السودانية منذ خروج المستعمر، التي تشكّلت على أسس مركزية إسلاموعروبية، أقصت الأغلبية الإفريقية في الهامش ثقافياً واقتصادياً وسياسياً. أطفال مناطق الحرب هم “الآخر” الذي ظل النظام المركزي يخشاه ويعمل على تهميشه وإبادته، بدءاً بالإبادة الثقافية، وانتهاءً بالإبادة الحسية.

ولعلّ إستمرار مطالبة المحكمة الجنائية الدولية برموز النظام السابق، الهاربين من العدالة، دليل حي على أن جرائم الحرب وإنتهاكات حقوق الإنسان بحق الأطفال والمواطنين في السودان، لم تكن عشوائية بل منهجية ومدروسة.

نحو حل سياسي شامل يضع الأطفال أولاً:

إن التعامل مع أوضاع الأطفال في مناطق العمليات الحربية لا يمكن أن يختزل في إدخال بعض المساعدات الطارئة أو إقامة مخيمات تغذية مؤقتة، بل يتطلب الاعتراف بأن الحل الجذري يكمن في التحول السياسي العادل. وعلى المؤسسات الإقليمية والدولية أن تدرك أن المسألة سياسية بامتياز، وأن الإنصاف الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال معالجة جذور الأزمة، وإنهاء التمييز والإقصاء، وبناء دولة ديمقراطية علمانية لا مركزية، تحترم التنوع وتضمن الحقوق لجميع أطفال السودان بلا استثناء.

إننا أمام لحظة تاريخية تقتضي الإنحياز للضحايا، والضغط نحو تأسيس جديد وحقيقي لدولة سودانية علمانية ديمقراطية حديثة عادلة، تحترم حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقوق الطفل، فالأطفال ليسوا فقط ضحايا للصراع، بل هم عنوان مستقبل ذلك الصراع.

عندما تصبح السلطة غنيمة ؟

من يُدير الدولة؟ ومن يملك السلطة والثروة؟

سودان سواسوا – 16 يوليو 2025م

تحليل:حسين سعد

تعتبر المحاصصة السياسية من أبرز الآليات التي ظهرت في البلدان ذات البنية الإجتماعية المعقدة، خاصة في الدول الخارجة من نزاعات أو مراحل إنتقالية، حيث تُعتمد كوسيلة لتوزيع السلطة والثروة بين مكوّنات مجتمعية مختلفة بهدف تحقيق التوازن والإستقرار السياسي، في الحالة السودانية، برزت المحاصصة كأداة رئيسية في إدارة المرحلة الانتقالية وما بعدها، لكنها سرعان ما تحوّلت من آلية (توافق وطني) إلى وسيلة لإعادة إنتاج السلطة على أسس جهوية، قبلية وطائفية، تُغذّيها مصالح ضيقة وتوازنات هشة، لقد لعبت النخب المثقفة – أو من يُفترض أن تكون كذلك – دورًا معقّدًا في هذا السياق، حيث إنقسمت بين من ساهم في ترسيخ هذا النمط كجزء من صفقة سياسية أو نفوذ شخصي، وبين من إلتزم الصمت أو مارس خطابًا نقديًّا لم يرقَ إلى مستوى الفعل السياسي المقاوم، في المقابل، مثّلت الطائفية – بشقيها السياسي والديني – رافعة خطيرة لتكريس ثقافة الولاء دون الكفاءة، وإعادة إنتاج بنية الدولة على أساس إنقسامي يُضعف المؤسسات ، من خلال هذه السلسلة نحاول تحليل العلاقة بين المحاصصة كنظام لتقاسم السلطة والثروة في السودان،؟ وكيف ساهمت النخب والطائفية في تعزيزها بدلًا من تفكيكها ؟، مع محاولة إستكشاف التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا النمط على مستقبل الدولة السودانية.؟

إعادة إنتاج الأزمة:

تُعد المحاصصة السياسية واحدة من السمات البارزة التي طبعت المسار السياسي السوداني منذ عقود، وخصوصًا بعد فترات الإنتقال المتكررة عقب النزاعات والإنقلابات والإنقسامات الحادة في البلاد، فقد تحوّلت المحاصصة من كونها آلية مؤقتة لتقاسم السلطة وضمان تمثيل القوى المختلفة، إلى نمط مستدام من الحكم يعيد إنتاج أوجه التهميش ويكرّس غياب العدالة، وبالرغم من الطموحات الثورية التي طرحتها الحركات الإحتجاجية السودانية، فإن منظومة النخب السياسية، بما في ذلك شريحة من المثقفين، لعبت دورًا في إدامة هذا النهج من خلال الانخراط في شبكات الولاء الطائفي والجهوي، وتبرير ممارسات تعزز منطق التوازنات الهشة بدلًا من بناء دولة المواطنة والمؤسسات، السؤال الرئيسي كيف تحوّلت المحاصصة إلى أداة لإعادة إنتاج النفوذ بدلًا من إعادة توزيع السلطة بشكل عادل، وكيف ساهمت الطائفية السياسية والنخب الثقافية في تقوية هذا المسار، إن تحليل هذا الإشكال يتطلب تفكيك العلاقة المعقدة بين البنى التقليدية والحديثة في السياسة السودانية، ومدى تأثيرها على بناء الدولة وتشكيل الوعي الجماهيري، فبين إستحقاقات العدالة الإنتقالية ومتطلبات الإستقرار، يبقى التحدي الحقيقي في تجاوز المحاصصة كحل سياسي إلى بناء نظام ديمقراطي قائم على الكفاءة والمساءلة والعدالة الاجتماعية.

أولاً: المحاصصة كآلية لتقاسم السلطة والثروة:

برزت المحاصصة السياسية في السودان كرد فعل على صراعات مسلحة، وحروب أهلية، وتهميش طويل الأمد لأقاليم واسعة مثل دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومع توقيع إتفاقيات السلام، خصوصًا اتفاقية نيفاشا (2005) وإتفاقية جوبا (2020)، أصبحت المحاصصة أداة رئيسية لتوزيع المناصب والموارد بين الحركات المسلحة والقوى السياسية، لكنها في ذات الوقت عمّقت منطق الاستحقاق السياسي مقابل السلاح أو التمثيل الجغرافي بدلًا من منطق المواطنة المتساوية، وتجسدت هذه المحاصصات في توزيع المناصب السيادية والوزارية وفقًا لمعايير إثنية وجهوية، وهو ما جعل الولاء للقبيلة أو الإقليم يتفوق على الكفاءة الوطنية، كما أدى ذلك إلى تركيز الثروة في أيدي نخب محلية أو حركات مسلحة تحوّلت من قوى ثورية إلى شركاء في السلطة، من دون معالجة حقيقية لجذور الأزمة الاقتصادية والتنموية.

ثانيًا: دور النخب المثقفة :

لعبت النخب المثقفة في السودان، منذ الإستقلال وحتى اليوم، دورًا مزدوجًا: فمن جهة، تبنّت خطابات وطنية تنادي بالديمقراطية وبناء الدولة المدنية، ومن جهة أخرى، إنخرط عدد كبير من هذه النخب في التحالفات السياسية التي تستند إلى التوازنات الطائفية والجهوية، إما حفاظًا على مصالحها أو تحت غطاء الواقعية السياسية، وفي كثير من المحطات، ساهم بعض المثقفين في تبرير النظام القائم للمحاصصة، بوصفه السبيل الواقعي لتحقيق السلام أو إدارة التنوع، متجاهلين أن هذه السياسات تؤسس لحالة دائمة من التجزئة السياسية والانقسام المجتمعي، وتُقصي المواطن العادي الذي لا ينتمي إلى أي نخبة أو طائفة سياسية.

ثالثًا: الطائفية السياسية:

شكّلت الطائفية السياسية – متمثلة في الأحزاب ذات الخلفية الدينية والطائفية مثل حزب الأمة (الأنصار) والحزب الاتحادي (الختمية) – ولاحقاً الحركة الإسلامية عقب إستلامها للسلطة عبر إنقلابها علي الحكومة الديمقراطية شكلت بنية أساسية للسيطرة على القرار السياسي في السودان، هذه الطائفية لم تكن مجرّد ظاهرة إجتماعية، بل أداة فعالة لإدامة السلطة من خلال ولاءات غير سياسية، ما عزز من هشاشة مؤسسات الدولة وضعف الوعي المدني، ومع تكرار التجارب الإنتقالية والإنقلابات العسكرية، أعادت الطائفية إنتاج نفسها بأشكال جديدة، من خلال تحالفات تكتيكية مع العسكر أو الحركات المسلحة، بما في ذلك ما نشهده اليوم من صفقات سياسية تقوم على أساس الجهة والعرق لا على أساس الكفاءة والبرامج

رابعًا: النتائج المترتبة :

تؤدي المحاصصة إلى تسييس الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، مما يقوّض كفاءتها وإستقلاليتها، وإعادة إنتاج التهميش بدلاً من معالجة مظالم الأطراف، تُعيد المحاصصة إنتاج التهميش من خلال تمكين نخب محدودة على حساب القواعد المجتمعية الواسعة، وتفتيت النسيج الوطني، الذي يعمّق منطق المحاصصة، والإنقسامات الإثنية والجهوية، ويغذي الصراعات الأهلية بدلًا من معالجتها، فضلاً عن إنعدام العدالة الإقتصادية، حيث تتحول الثروة الوطنية إلى غنيمة سياسية، تُوزع حسب موازين القوى وليس وفق خطط تنموية عادلة لكل ذلك نري بأن مستقبل السودان مرهون بتجاوز منطق المحاصصة إلى مشروع وطني جامع يعيد تعريف السياسة باعتبارها خدمة عامة لا غنيمة، وهذا يتطلب دورًا نقديًا ومتقدّمًا من النخب المثقفة، لا في تبرير الواقع أو الانخراط فيه، بل في تفكيكه وبناء بدائل تستند إلى دولة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتمثيل العادل ضمن مؤسسات ديمقراطية مستقرة.

الخاتمة:

في عمق المأساة السودانية المتجددة، تبرز معضلة المحاصصة السياسية بوصفها عرضًا لأزمة أعمق في بنية الدولة والمجتمع، أزمة تتجاوز مجرد تقاسم المناصب أو توزيع الثروات إلى أزمة في مفهوم المواطنة ذاته، وفي الكيفية التي يُدار بها التنوع في بلد شديد التعقيد كالسودان، فبدلًا من أن تكون السياسة أداة للتقريب بين المكونات المختلفة، تحوّلت إلى ميدان للابتزاز السياسي والمساومات النفعية، حيث تُختزل قضايا العدالة والتنمية والتمثيل في صيغ حسابية باردة لتقاسم (كيكة السلطة)، تُمنح فيها الحصص لا على أساس الكفاءة أو الالتزام الوطني، بل بحسب مَن يملك السلاح ، إن أخطر ما في المحاصصة أنها لا تُقصي فقط الأفراد الذين لا ينتمون إلى نُخب طائفية أو عسكرية، بل تقصي كذلك فكرة المشروع الوطني ذاته، وقد تحول الوطن إلى جزر معزولة، وتحوّل الإنتماء من الوطن إلى الولاء، ومن المصلحة العامة إلى المصالح الفئوية، وما يزيد الأمر تعقيدًا هو إنخراط جزء كبير من النخبة المثقفة في هذا المسار، إما عبر الصمت، أو التبرير، أو المساهمة المباشرة في هندسة صفقات سياسية تُعيد تدوير نفس الأزمات تحت مسميات (انتقالية) و(توافقية) و(سلام شامل)، بينما الواقع يزداد هشاشة والهوّة بين المواطن البسيط وصاحب القرار تتّسع كل يوم، لكن رغم هذا المشهد القاتم، يظل الأمل ممكنًا في بروز قوى إجتماعية جديدة لا ترى في المحاصصة خلاصًا، بل ترى في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الطريق الوحيد نحو سودان عادل ومتوازن؟ الأمل في جيل جديد من المثقفين والسياسيين يتجرأ على نقد البُنى التقليدية، ويعيد تعريف السياسة كأخلاق ومسؤولية لا كحرفة نفوذ وغنائم؟ الأمل في تجاوز وهم (التمثيل بالتوزيع) إلى حقيقة (العدالة بالتنمية)، وفي الإنتقال من تسويات فوقية إلى تعاقد إجتماعي شامل يعيد الإعتبار للمواطن كركيزة أساسية في صناعة القرار؟ في نهاية المطاف، ليس المطلوب أن نرفض التنوع أو نطمس الخصوصيات، بل أن ندير هذا التنوع في إطار دولة عادلة وفاعلة، لا أن نحوله إلى وقود لصراعات لا تنتهي.؟لإن كلفة إستمرار المحاصصة ليست سياسية فقط، بل وجودية؛ فهي تُهدد بفقدان ما تبقّى من لحمة وطنية، ونري إن الخلاص لا يكون بترقيع النظام، بل بإعادة تأسيسه من الجذور، على أساس مبادئ المساواة، والمواطنة، والشفافية، والمحاسبة. وحده هذا الطريق، رغم صعوبته، هو ما يصنع سودانًا يستحق أن يُسمى وطنًا لكل أبنائه، لا دولة حصص ونصيبٍ بين المنتفعين؟( يتبع).

السودان والتنوّع: مورد قوة مهدور بسبب فشل الإدارة السياسية

كتب : محمد عبدالبشير

سودان سوا سوا – 10 يوليو 2025م

على الرغم السودان يُعدّ من أكثر دول القارة الإفريقية تنوعًا من حيث العِرقيات والثقافات واللغات والمعتقدات، إلا أن هذا التعدد ظلّ لعقودٍ طويلة مصدرًا للنزاعات المتجددة والاضطرابات، بدلًا من أن يتحوّل إلى قاعدة راسخة لبناء الدولة الوطنية الجامعة على اساس الحقوق والواجبات والتي تكمن في بناء مشروع دولة المواطنة المتساوية . فشل الحكومات السودانية المتعاقبة في إدارة هذا التنوّع ساهموا بصورة مباشرة في تفكيك النسيج الاجتماعي، وإضعاف الاستقرار السياسي، وتعطيل البنية والتنمية، واندلاع الحروب الأهلية الممنهجة .

تعددية غنية… لكنها غير مُدارة

يقطن السودان أكثر من 40 مليون نسمة، ينتمون إلى أكثر من 500 قبيلة، ويتحدثون ما يزيد على 70 لغة ولهجة محلية. هذه التعددية الثقافية والعرقية والدينية كان من الممكن أن تشكّل ركيزة لقوةبناء وتشكيل الدولة السودانية، عبر خلق نموذج ديمقراطي يعكس هذا التنوّع، ويمنحه مكانته السياسية والدستورية.غير أن السياسات المركزية التي تبنتها الأنظمة المتعاقبة،على مر تاريخ السودان ، ساهمت في تهميش الأقاليم، وفرض هوية أحادية، غالبًا ما ارتبطت بالمركز النيلي واللغة العربية، مع تجاهل متعمّد للهويات الأخرى، لا سيما في الهامش الغربي والشرقي وجبال النوبة والنيل الأزرق.

التهميش وفرض الهوية الأحادية سبب جوهري للصراع :

الحروب في جنوب السودان (قبل الانفصال)، وفي دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كلها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفشل الدولة في تحقيق العقد الاجتماعية وتوزيع السلطة والثروة، بل وفي الاعتراف المتساوي بالهويات المختلفة. ومن المفارقة أن كثيرًا من هذه المناطق تزخر بالموارد الطبيعية الغنية (كالذهب، الزراعة، المياه)، لكن سكانها هم الأكثر فقرًا وتهميشًا.

ما بعد الثورة… استمرار الفشل:

بعد ثورة ديسمبر 2018 التي أسقطت نظام عمر البشير، تعلّق السودانيون بآمال جديدة لبناء دولة مدنية ديمقراطية تُنهي عقود التمييز والتهميش. إلا أن التجاذبات السياسية، والانقسامات الأيديولوجية، وضعف الإيرادةوالإرادة السياسية، عطّلت مشروع الانتقال، وأعادت إنتاج الصراعات بصورة أعنف، كما نشهد اليوم في الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، والتي زادت المشهد تعقيدًا وأعادت خلط الأوراق.

التعدد كفرصة لا كتهديد:

يرى اغلبية الفاعلين والمفكرون السودانيون ومعظم المجتمع السوداني أن مفتاح الحل الجذري يكمن في الاعتراف الصريح بأن السودان دولة متعددة، ويجب أن يُبنى نظامها السياسي والدستوري على هذا الأساس، لا على محاولات الصهر القسري أو الهيمنة المركزية. فالتنوع إذا ما أُحسن إدارته، يمكن أن يكون مصدر قوة واستقرار، كما أثبتت تجارب دول كثيرة واجهت تحديات مشابهة.

ارى أن مشكلة السودان ليس في وفرة التعدد، بل من سوء إدارته. وما لم تتشكل رؤية وطنية شاملة تعترف بالجميع على قدم المساواة، وتضمن تمثيلهم العادل في مؤسسات الدولة، فستظل البلاد تدور في حلقة مفرغة من الحروب والهشاشة، وسيفوّت السودانيون مرةً تلو الأخرى فرصة بناء وطن يتّسع للجميع.

السودان بين الثروات والثورات: تاريخ من الأطماع الاستعمارية والحروبات المتجددة

كتب : محمدعبدالبشير

سودان سوا سوا – 30 يونيو 2025م

السودان، ذلك البلد الشاسع في قلب إفريقيا، مركز جذبٍ للأطماع الاستعمارية، ليس فقط لموقعه الجيوسياسي الحساس ، بل أيضاً لغناه بالموارد الطبيعية والثقافات المتنوعة ليس فقد ذلك بل فشل المشاريع السياسية لإدارة البلاد فمنذ عام 1956، لم يعرف السودان الاستقرار طويلاً، بل ظل يعيش في دوامة من الثورات والانقلابات، والحروب أهلية والصراعات السياسية والإقتصادية المتجددة التي تكمن في سوء ادارة التنوع الثقافي في السودان .

جاذبية الموقع والثروات: أطماع استعمارية مستمرة:

يقع السودان في منطقة استراتيجية بين القرن الإفريقي وشمال إفريقيا، ويمتلك حدوداً مع سبع دول، إضافة إلى منفذ بحري مهم على البحر الأحمر. هذا الموقع جعله هدفاً دائماً للتنافس الإقليمي والدولي.وفي سياق ، يعتبر السودان من أغنى الدول الإفريقية من حيث الموارد الطبيعية، إذ يمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، والنفط، والمعادن، والأراضي الزراعية الخصبة ومياه النيل. كل هذه العوامل جعلته مطمعاً للقوى الاستعمارية االبريطانيين والمصريين في حقبة الاستعمار الثنائي (1899-1956)، ثم لاحقاً ساحة نفوذ للصراعات الإقليمية والدولية.

الثورات كأدوات تغيير… ولكن بلا استقرار دائم

شهد السودان منذ استقلاله عدة ثورات شعبية أطاحت بأنظمة عسكرية أو شمولية، أبرزها:

ثورة أكتوبر 1964 ضد الحكم العسكري الأول.

انتفاضة أبريل 1985 ضد حكم جعفر نميري.

ثورة ديسمبر 2018 التي أنهت حكم عمر البشير الذي استمر 30 عاماً.

لكن رغم هذه التحولات الثورية، فشل السودان في بناء نظام ديمقراطي مستقر ودائم. وغالباً ما كانت الثورات تجهض إما بواسطة انقلابات عسكرية أو بتحالفات سياسية هشة لا تصمد أمام التحديات البنيوية.

الحروب الأهلية: نتاج لصنيعة الأنظمة السياسية في السودان :

من أبرز ملامح تاريخ السودان الحديث الحروب والصراعات الداخلية، وعلى رأسها:

الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب (1955-1972 ثم 1983-2005)، والتي انتهت بانفصال جنوب السودان عام 2011م.

أزمة دارفور منذ عام 2003، والتي لا تزال تبعاتها قائمة حتى اليوم، رغم ما شهدته من اتفاقيات سلام مؤقتة.

النزاعات الاهلية في جنوب كردفان، النيل الأزرق، وشرق السودان.

يرجع كثير من المحللين جذور هذه الحروب إلى سياسات التهميش والإقصاء التي مارستها الحكومات المركزية المتعاقبة، وفشل الدولة في إدارة التنوع الثقافي والعرقي والديني.

الدور الإقليمي والدولي: تدخلات ومصالح متقاطعة:

لا يمكن فهم حالة عدم الاستقرار في السودان دون النظر إلى التدخلات الإقليمية والدولية لنتجة هشاشة البنية السياسية في السودان . فمعظم الدول ، لها مصالح متباينة في السودان، تتعلق بالأمن المائي، التوسع الاقتصادي، أو حتى التوازنات الجيوسياسية في البحر الأحمر.كما أن صراعات القوى العالمية ألقت بظلالها على السودان، خاصة بعد الثورة الأخيرة، حيث أصبح ساحة تنافس على النفوذ العسكري والاقتصادي.

الواقع الحالي: ثورة جديدة أم فوضى متجددة؟

منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15أبريل 2023م، دخل السودان في واحدة من أخطر مراحل تاريخه. هذه الحرب ليست مجرد خلاف بين جنرالين، بل تعكس هشاشة بنية الدولة وانفجار التناقضات التي لم تُحل منذ عقود. وتشير تقديرات أممية إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص ماتوا نازحين وكم حالات الاعتداءات الجنسية ، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم حالياً.

هل من أفق للسلام والاستقرار؟

يبقى السودان نموذجاً معقداً لبلد تلازمه الثروات والثورات، لكن لم يتمكن من تحويل موارده وطاقاته إلى تنمية واستقرار دائمين. ضرورة مخاطبة جذور المشكلة السودانية عن طريق الآتي :

إعادة بناء الدولة على أسس مدنية ديمقراطية.

إدارة التنوع بطرق عادلة وشاملة.

لكن كل هذا مرهون بإرادة سياسية وطنية حقيقية، وبدعم دولي غير انتهازي، يراعي مصلحة الشعب السوداني قبل أي اعتبارات جيوسياسية.

إستهبال النخب وإعادة إنتاج الأزمة السودانية في عباءة الدولة المدنية

سودان سوا سوا – 26 يونيو 2025م

كتب : متوكل عثمان سلامات

منذ خروج المستعمر، ظل السودان يتأرجح بين الحروب والأنظمة السلطوية المتعاقبة، في ظل غياب مشروع وطني جامع يعترف بالتنوع والتعدد ويقر بعلمانية الدولة ويؤسس لعقد اجتماعي جديد. وقد أتت ثورة ديسمبر 2018م كتتويج لنضالات الشعوب السودانية المهمشة والتضحيات الجسام لحركات الكفاح المسلح لتفتح أفقاً جديداً، لكن مسارات الإنتقال تعثرت كعادتها بفعل تدخلات النخب وتواطؤها مع بنية الدولة الإسلاموعروبية العميقة. في هذا السياق، جاء البيان الختامي الصادر عن “الملتقى التفاكري حول الخروج من الحرب وقضايا الدولة المدنية الجديدة” (كمبالا، يونيو 2025م)، تحت شعار (بالمعرفة والحوار نوقف الحرب ونبني السلام) باعتباره نموذجاً خطابياً يعكس الأزمة البنيوية التي تعاني منها النخبة السياسية السودانية في التشخيص والمعالجة، كما يشكل أحد محاولات هذه النخب لإعادة تأطير الأزمة السودانية ضمن قوالبها التقليدية الفاشلة.

يأتي هذا المقال كمواصلة للحوار السوداني التأسيسي، وسأحاول فيه تفكيك هذا البيان الختامي، للكشف عن أوجه القصور المفاهيمي والسياسي التي تجعله يمثل إعادة إنتاج لخطاب الهيمنة التقليدي في السودان، وعاجزًا عن تمثيل لحظة تحوّل حقيقية، وتقديم بديل ثوري تحرري في هذه المرحلة الحرجة.

فشل التشخيص، التهرب المستمر من جذور الأزمة السودانية

بينما يشير البيان إلى “الفشل في إدارة التعدد والتنوع” كأحد أسباب الأزمة السودانية وهو موقف إيجابي يحسب للملتقى، فإنه يتعمد تجاهل الأسباب البنيوية الأخرى الأكثر عمقاً وخطورة، مثل الأسلمة القسرية، التعريب الإجباري، هيمنة النخبة المركزية، الدولة الدينية/ دولة التفويض الإلهي، والعنصرية المؤسسية والوحدة القسرية وآثار ممارسة العبودية والإسترقاق وعلاقة الدين والدولة وقضايا الأرض وتسيس الدين والإستبداد السياسي المحمي بالسلاح والإستعمار الإنجليزي المصري وغيرها، إن هذا الإغفال ليس بريئاً، بل يعكس عجزاً أخلاقياً وسياسياً للنخب التقليدية عن مواجهة جذور الأزمة بجرأة، ويعيد إنتاج سرديات قديمة ما بعد الاستعمار تبرر الإقصاء باسم الوحدة والسيادة الوطنية.

هذه ليست مجرد فجوة في الخطاب، بل هي إستمرار للإستهبال السياسي المتعمد الذي مارسته النخب منذ خروج المستعمر وحتى هذا الملتقى، مما يجعل الحديث عن “إجماع وطني” مجرد وهم سلطوي يكرّس الإقصاء التاريخي بدل معالجته.

الدولة المدنية، الغموض المقصود والتواطؤ مع مشروع الهيمنة

الملتقى في بيانه يروّج لما يسميه “الدولة المدنية الديمقراطية”، متجاهلاً عن عمد أن هذا المفهوم ملتبس ولا يعالج بشكل جذري إشكال خلط الدين بالدولة والأسلمة والتعريب والوحدة القسرية، والعنصرية والمواطنة غير المتساوية. الدولة المدنية تبقي على التشريعات الدينية والعرقية العنصرية وتسمح بتسرب الدولة الدينية مرة أخرى كما في الوثيقة الدستورية التي حكمت الفترة الإنتقالية بعد ثورة ديسمبر وهذا البيان ماهو إلا إعادة إنتاج لمشاكل الوثيقة الدستورية من ذات النخب التي أفرغت ثورة ديسمبر من مضمونها ، فالدولة المدنية كما طُبق في فترات الوثيقة الدستورية بعد ثورة ديسمبر، سمحت بتمرير وتسرب الدولة الدينية من خلال الإبقاء على التشريعات المستندة على الشريعة الإسلامية، وإبقاء الإمتيازات الإثنية والدينية، واستمرار الإسلام والعروبة كهوية مركزية للدولة.

الدولة المدنية بهذا المعنى هي قناع جديد للدولة الدينية، دولة الإقصاء باسم الحياد. إنها ليست حلاً بل إعادة إنتاج للأزمة، كما تجلت في البيان بتجاهل حتمية علمانية الدولة، وتفكيك بنية الأسلمة والتعريب، وإلغاء الإمتيازات القبلية والعرقية والدينية.

إصلاح الأجهزة الأمنية، ترميم لبنية الخراب وليس قطيعة معها

يتحدث البيان عن “الإصلاح الأمني والعسكري”، لكنه يغفل أن بنية الجيش والأجهزة الأمنية السودانية تأسست على عقيدة استعمارية ومركزية وإقصائية، مارست القتل والإغتصاب والعبودية والإبادة بحق شعوب بأكملها، لا سيما في الهامش.

الشعوب السودانية لا تطلب “إصلاحاً” لهذه المنظومة، بل تأسيس جيش وطني موحد ذو طابع مهني وقومي، يخضع من أول يوم من تأسيسه للرقابة والسيطرة المدنيتين، ويعكس في تكوينه كافة أقاليم السودان على أساس التوزيع السكاني العادل، ويكون مستقلاً عن أي ولاء أيديولوجي أو انتماء سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويقتصر دوره على حماية البلاد وأراضيها وسيادتها الوطنية، وصون النظام الديمقراطي، وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحماية النظام الدستوري، دون أي تدخل في الشأن السياسي أو الاقتصادي. كما أن المطلوب هو تأسيس جهاز أمن ومخابرات وطني مهني مستقل، لا يخضع لأي ولاء أيديولوجي أو سياسي أو حزبي أو جهوي أو قبلي، ويعكس في تشكيلاته التوازن السكاني بين كافة أقاليم السودان، ويقتصر دوره على جمع وتحليل المعلومات لحماية أمن السودان الداخلي والخارجي، وصون النظام الديمقراطي، وضمان حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، في إطار الشفافية والمساءلة واحترام الدستور.

وبذلك تتخلى المؤسسة العسكرية والأمنية عن كل تاريخها البشع في القتل والقمع الأيديولوجي والديني والعرقي. وأي حديث عن “إصلاح تدريجي” ماهو إلا إستهبال وسعي جاد من الملتقي للإبقاء على جوهر المؤسسة القمعية، وتطويل أمد بقائها.

الفدرالية، إعادة تدوير الوهم

بينما يحتفي البيان بالفدرالية كصيغة مثالية للحكم، يغفل عن عمد أن الفدرالية مطبقة منذ عهد الدكتور/ حسن عبدالله الترابي مروراً بفترة حكم نخب هذا البيان بعد ثورة ديسمبر وحتى الآن، فأين المشاركة الأصيلة للشعوب المهمشة الذي حققته او ستحققه الدولة المدنية الفدرالية كما أشار البيان؟. لم تجن الشعوب السودانية وخاصة الشعوب المهمشة من الدولة الفدرالية غير المزيد من الإقصاء والتهميش والقتل بإسم الدين (فتاوي إعلان الجهاد) وإعادة ممارسة العبودية والرق والإبادة الجماعية على أساس العرق اوالدين اواللون اوالنوع او الفكر وغيره. إذن بحكم التجربة والممارسة قضايا وحقوق الشعوب المهمشة يصعب معالجتها من خلال دولة مدنية فدرالية، فالمشاركة الأصيلة والفعلية لهذه الشعوب لن تتحقق إلا بتحقيق المواطنة المتساوية، ولن تتحقق المواطنة المتساوية إلا في ظل دولة علمانية ديمقراطية لامركزية، وهنا اللامركزية المقصودة هي السياسية والإدارية والمالية والقانونية.

العدالة الانتقالية، خطاب نخبوي لا يعالج المظالم التاريخية

البيان يدعو إلى “عدالة انتقالية” مستوحاة من تجارب المصالحة، لكنه يفشل في الاعتراف بأن الانتهاكات في السودان لم تبدأ من سنة 1989م، بل تعود إلى ما قبل خروج المستعمر وحتى الآن. فالعدالة الإنتقالية كما تُطرح في هذا البيان لا تلبي تطلعات الشعوب السودانية التي تطالب بـالعدالة والمحاسبة التاريخية نتيجة للمظالم التاريخية والإنتهاكات الحديثة، لابد من محاسبة بنيوية لكل من إرتكب الإنتهاكات المادية والمعنوية بحق الشعوب السودانية، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن العبودية والأسترقاق، والإبادة الجماعية في دارفور، والتطهير العرقي في جبال النوبة والنيل الأزرق، والمناصير وكجبار والخرطوم وغيرها.

العدالة المطلوبة لا تتعلق بممارسات نظام سياسي معين، بل بكل أنظمة الحكم التي حولت الدولة إلى أداة قمع إستعماري داخلي، ويجب أن تشمل المحاسبة النخب السياسية والفكرية والدينية التي شرعنت هذه الانتهاكات.

الحل الحقيقي، الدولة العلمانية كخيار تحرري جذري

لم يجرؤ الـ(40) دكتور/ة وبروف وأستاذ/ة في بيانهم على ذكر العلمانية رغم مركزيتها في مشروع الخروج من الحرب، وهذا دليل على استبطان هذه النخب لخطاب الهيمنة الدينية وخوفها من مواجهته.

الدولة العلمانية الصريحة التي تفصل الدين عن الدولة، وتعيد الاعتبار للتنوع الحقيقي وتضمن المساواة القانونية والسياسية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية، هي المخرج الوحيد من نفق الحروب والمدخل الصحيح للسلام العادل والدائم والتنمية المستدامة.

هذه القضايا المصيرية وأسئلة التأسيس الصحيح للدولة السودانية والتي تتهرب منها النخب السودانية بإستمرار، جاوبت عليها الشعوب السودانية التي إنتظمت في تحالف السودان التأسيسي – تأسيس، بكل صدق وشجاعة في وثيقتين، تشكل أحداهما المشروع الوطني التأسيسي المفقود منذ خروج المستعمر، وهو (ميثاق السودان التأسيسي) والآخر يشكل عقد إجتماعي جديد، وهو (الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2025م)، واللذين أقرا ولأول مرة، بحق الشعوب السودانية في ممارسة حق تقرير المصير كضامن للمرتكزات الأساسية لوحدة الدولة السودانية من إستهبال العسكر والنخب البيروقراطية والإنتهازيين المحليين.

ختاماً، هذا البيان يعكس تحركاً شكلياً لنخبة عاجزة عن مساءلة نفسها، يعيد إنتاج مفاهيم ثبت فشلها، ويتبنى خطاباً عاطفياً دون أدوات تفكيك حقيقية لبنية الأزمة، وبالتالي لا ئشكل اختراقاً سياسياً او معرفياً، بل إعادة تدوير لهزائم الماضي في عباءة جديدة.

آخر حاجة، إذا كانت النخب السياسية والفكرية السودانية لا تزال عاجزة عن تسمية الأشياء بأسمائها، العبودية، العنصرية، الأسلمة، التعريب، المركزية الإسلاموعروبية، الهيمنة الثقافية، الدولة الدينية، الإستبداد السياسي المحمي بالسلاح، اللامركزية فإن الملتقيات والبيانات، مهما حسنت نواياها، لن تُخرج السودان من الحرب، بل ستُبقي عليه داخلها باسم الحوار والمعرفة والسلام والوحدة.

بيان:حركة/جيش تحرير السودان: نرفض شرعية الأمر الواقع وندعو لحوار سوداني سوداني شامل ينهي الحرب ويؤسس لدولة ديمقراطية

سودان سواسوا – 21 يونيو 2025م

منذ فجر الثورة الأعظم ، ظلت حركة/ جيش تحرير السودان بفعلها الثوري تناضل وتعمل من أجل الحرية والعدالة والسلام الإجتماعي وبناء دولة ديمقراطية، ساعية إلى إزالة جميع مظاهر الظلم والقهر، وبناء دولة مؤسسات تحقق أسس المساواة والعدالة، وتحافظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً، بعيداً عن مشاريع التفكيك والتقسيم التي ما زالت تهدد وحدة الدولة السودانية.

لقد عمق نظام 30 يونيو 1989 الأزمة الوطنية حينما حول الدولة إلى مشروع أيديولوجي يستند إلى الإسلام السياسي، مستخدماً أدوات القمع، وخطابات الكراهية، وتقسيم المجتمع، ونهب الموارد، مما أدى إلى انهيار إقتصادي شامل وتفكك مؤسسات الدولة.

وقد أدى الإختلال البنيوي في مؤسسات الحكم وهيمنة الصفوة السياسية إلى إشعال حروب عبثية أنهكت البلاد وأسفرت عن تهميش واسع، خاصة في أقاليم السودان الثائر ، مع الغياب التام وعدم الرغبة في بناء مشروع وطني يتراضي عليه بنات وأبناء الشعب السوداني.

إن أزمة السودان لم تبدأ في 15 أبريل 2023م، بل هي إمتداد لأزمة تراكمية تأريخية مزمنة منذ خروج المستعمر في 1956، ظل يدار بعقلية الإقصاء وإنعدام الرؤية السياسية.

اليوم، يمر السودان بإحدى أسوأ أزماته في التاريخ، إذ خلفت الحرب كارثة إنسانية مروعة، تشرد بسببها الملايين، واستمرت الإنتهاكات الجسيمة دون مساءلة، مما أوقف مسار التغيير الديمقراطي وجر البلاد إلى حافة الإنهيار.

نحن في حركة/جيش تحرير السودان، نؤكد ما يلي:

لا حل عسكري للأزمة، ونرفض شرعية الأمر الواقع. نؤمن بأن الحل يكمن في حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية والمدنية المؤمنة بالتغيير و الحل الشامل للأزمة بإستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض ذلك.

رفضنا كافة الإتفاقيات السابقة (أبوجا، الدوحة، جوبا)، لأنها لم تخاطب جذور الأزمة التاريخية السودانية الممتدة منذ الإستقلال.

نتبنى موقف الحياد تجاه الحرب الدائرة، ونركز جهودنا على المبادرات السياسية والإنسانية لوقف الحرب وإنهائها.

نطالب باعادة هيكلة الدولة على أسس وطنية جديدة ترسخ حكم سيادة القانون، وتعالج الإختلالات التأريخية، بمشاركة أبناء وبنات الشعب السوداني على أساس عقد إجتماعي جديد يكفل فيه الحقوق والواجبات الوطنية علي مبدأ المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع الثقافي في السودان.

نسعى لتشكيل جبهة مدنية عريضة توحد جهود السلام والإستقرار وإنهاء الحرب، عبر رؤية سياسية واضحة تضم كافة القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح والمؤمنين بالحل الشامل، باستثناء حزب المؤتمر الوطني وواجهاته ومن يرفض هذا المشروع.

إننا ندرك حجم التحديات والفوضى التي تسبب فيها تمدد المليشيات الإسلامية، ومحاولات تقويض التحول المدني الديمقراطي. فقد تعرض ملايين المواطنين في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وجبال النوبة، ومدن السودان كافة، إلى عنف منهجي وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والإغتصاب والإعتقال القسري.

نؤكد ضرورة محاسبة مرتكبو جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وتقديمهم لمحاكمات عادلة، وتسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إن مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تحتم علينا حماية المواطنين والنازحين رغم محدودية إمكانياتنا، وسنواصل العمل على حماية المدنيين واستقبال النازحين في المناطق المحررة.

نجدد نداءنا لكافة المنظمات الإنسانية والعاملين في هذا المجال، وللقوى الوطنية الصادقة، بالانخراط في مشروع وطني سوداني ينهي الحرب إلى الأبد، ويؤسس لدولة علمانية، فدرالية ، ليبرالية، ديمقراطية ، حرة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية، من خلال حوار سوداني–سوداني حقيقي.

سارة آدم محمد عبد الكريم

مسؤول القطاع السياسي

حركة/ جيش تحرير السودان

خلوة “العلم نور”.. مبادرة تعليمية تعيد الأمل لأطفال فقدوا مدارسهم بسبب الحرب في السودان

سودان سواسوا – 18 يونيو 2025م

بمدينة زالنجي ـ ولاية وسط وفي زاوية متواضعة من حيّ ضربته الحرب، وتوقفت فيه المدارس، يسعى الشيخ عبد اللطيف عيسى آدم حامد، البالغ من العمر 25 عامًا، إلى زرع الأمل في نفوس أكثر من 155 طفلًا، عبر مبادرة شخصية افتتح بها خلوة أطلق عليها اسم “العلم نور”.

منذ عامين، بدأ الشيخ عبد اللطيف مشروعه هذا، ساعيًا لإعادة ما انقطع من تعليم الأطفال بعد إغلاق المؤسسات التعليمية في 15 أبريل، بسبب تصاعد النزاع المسلح. ويقول في إفادته: ل ( سودان سوا سوا )

“افتتحت الخلوة قبل سنتين بعد توقف المدارس، والهدف منها تعليم الأطفال القراءة والكتابة وحفظ القرآن، وأيضًا ترسيخ الأخلاق والسلوك، بعدما أثرت الحرب حتى على طريقة تعامل الأطفال في حياتهم اليومية.”

وفي سياق آخر الخلوة تستقبل الأطفال من أعمار تتراوح بين 7 إلى 14 عامًا، وتعمل في فترتين: صباحية من 6:30 حتى 12 ظهرًا، ومسائية من 2:30 إلى 5 مساءً. يدفع كل طالب رسومًا رمزية تُقدر بـ 2000 جنيه سوداني، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. فالشيخ عبد اللطيف يشير إلى أن المكان ليس مخصصًا أو دائمًا، بل استضافه مسجد الحي، فيما يفتقر إلى أبسط البنى التحتية، بما في ذلك الظل الذي يقي الأطفال من الأمطار خلال موسم الخريف، ما يدفعه أحيانًا إلى إغلاق الخلوة مؤقتًا.

ورغم ضيق الإمكانيات، يحقق بعض الطلاب تقدمًا لافتًا. فمنهم من وصل إلى منتصف المصحف عند سورة الكهف، وآخرون أكملوا الأجزاء الأولية، بينما ما زال بعضهم في مرحلة تعلم الحروف.

من بين هؤلاء الأطفال، يبرز صوت عبد الناصر أحمد حمزة آدم أحمد، قصته لمراسل ( سودان سواسوا) طفل في الثانية عشرة من عمره، يروي تجربته ببراءة مؤلمة:

“دخلت الخلوة قبل سنتين، لأنه لم يكن هناك مكان آخر للتعليم. بعد الدوام الصباحي، أذهب للعب مع أصدقائي في الشارع. كنت أتمنى العودة إلى المدرسة، وإذا فتحت من جديد فسأرجع فورًا، لأني أريد أن أصبح مهندسًا. لكن مرّ عامان، ولا أرى أملًا في ذلك.”

قصة الشيخ عبد اللطيف وخلوة “العلم نور” تجسد معاناة آلاف الأطفال السودانيين الذين حُرموا من حق التعليم، وتسرد واقعًا أكثر مرارة حين يتحول التعلم من نظام مؤسسي إلى مبادرات فردية، تعاني من غياب الدعم وضعف الموارد، لكنها رغم ذلك، لا تزال تصر على زرع الأمل في زمن الحرب.

نازحون في دارفور يواجهون الجوع والمرض في مركز إيواء دار السلام وسط غياب الدعم الإنساني

سودان سواسوا | 17 يونيو 2025م

تروي فاطمة احمد قصتها لمراسل ( سودان سوا سوا) مع اقتراب دخول فصل الخريف الذي يحمل المطر والأمل، تسكن فاطمة احمد محمد الذي تبلغ من عمرها (47) على بيت تتكون من القش وقطعة قماش مهترئة أمام فصل دراسي تحوّل إلى مأوى بمركز إيواء مدرسة دار السلام بمدينة زالنجي ـ بولاية وسط دارفور، تمسك بطفلها المصاب بالملاريا، وتحدّق في الأفق دون رجاء. فاطمة، أرملة وأم لثمانية أطفال، تروي قصة مأساتها التي بدأت منذ أن أجبرها النزاع المسلح في دارفور على الفرار من معسكر “كركرا” بمحلية كبكابية، بولاية شمال دارفور لتجد نفسها نازحة للمرة الثانية خلال أقل من عام.

معاناة يومية مع الجوع وانعدام الغذاء

“نجمع بقايا الطعام من الأسواق أو نطرق أبواب البيوت طلبًا للصدقة”، تقول فاطمة وهي تشير إلى ابنتها الكبرى التي تخرج كل صباح بحثًا عن لقمة تسد الرمق. أزمة الغذاء في مركز إيواء دار السلام لا تلوح لها نهاية، فالأسر النازحة لا تتلقى دعمًا غذائيًا منتظمًا، وتعيش في ظروف اقتصادية لا تسمح لها بشراء أبسط الاحتياجات.

خريف دارفور يجلب معه المرض والمآسي

ومع بداية موسم الأمطار، تزداد المعاناة في مركز الإيواء، حيث تعيش الأسر داخل فصول مدرسية بلا نوافذ أو أسقف آمنة. غياب الأدوية، وندرة الكوادر الطبية، أديا إلى تفشي الملاريا والالتهابات، خاصة بين الأطفال. “في كل ليلة نسهر بجانب أبنائنا نحاول تخفيف الحمى عنهم، لكن لا دواء ولا طبيب”، تضيف فاطمة بأسى.

لا أرض تُزرع ولا عون يُمنح

رغم حلول موسم الزراعة، إلا أن معظم النازحين في دارفور، مثل فاطمة، لا يملكون أرضًا لزراعتها ولا مالًا لاستئجارها. كما أن أدوات الزراعة والمعينات الغذائية نادرة أو معدومة. “كيف نزرع ونحن لا نجد طعام اليوم؟ الإنسان لا يستطيع العمل وهو جائع”، تقولها وهي تشير إلى حفنة من الدخن القاسي في كيس صغير بجوارها.

مساعدات إنسانية محدودة لا تسد الرمق

رغم جهود بعض المنظمات الإنسانية، إلا أن الدعم المقدم لا يفي بالحاجة. فاطمة توضح أن الوجبات التي قُدمت خلال الأسبوع الماضي اقتصرت على وجبتي إفطار، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين واحتياجاتهم.

الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة في مركز دار السلام:

مأوى مقاوم للأمطار ومستلزمات الإيواء

غذاء يومي يكفي الأطفال والنساء

أدوية وعلاجات للأمراض المنتشرة

ملابس ومواد نظافة شخصية

الحرب دمّرت الأرواح قبل البيوت

“فقدت زوجي في قصف جوي أثناء محاولتنا الفرار”، تروي فاطمة، ودمعتها تخنق صوتها، وتضيف: “أطفالي يعانون من أمراض مزمنة، وبعضهم يعاني من اضطرابات نفسية. الحرب دمّرتنا من الداخل قبل أن تسرق منا بيوتنا.” وتختم حديثها بنداء إنساني: “نريد فقط أن نعيش بكرامة… وأن نجد من يرانا.”

الإعتداءات تتصاعد … مقتل فتاة في نزهة .. والأمن غائب

سودان سوا سوا 15 يونيو 2025م

وقعت جريمة قتل مأساوية يوم 14 يونيو 2025م ، راح ضحيتها الفتاة الشابة / تهاني محمد خالد أثناء تواجدها في نزهة في محلية مرشنج – بولاية جنوب دارفور برفقة مجموعة من الفتيات، وذلك بعد أن تعرضت المجموعة لاعتداء من قبل عناصر مسلحة تتبع لقوات الدعم السريع .

ووفقًا لمصادر محلية وشهود عيان تحدثوا ،ل( سودان سوا سوا ) فقد قامت هذه العناصر بإيقاف الفتيات في وادي محلية مرشنج ، ووجّه أحد أفرادها تهديدًا مباشرًا إلى الضحية مطالبًا إياها بتسليم هاتفها المحمول. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الفتاة حاولت مقاومة الطلب أو الهروب، ما دفع أحد المعتدين إلى استخدام العنف المفرط ضدها، مما أدى إلى مقتلها في الحال.

وبحسب إفادات الشهود، فرّ الجناة من موقع الحادثة قبل وصول أي دعم أمني، في وقت ظلّت فيه صديقات الضحية في حالة صدمة وذعر شديدين.

وأثارت الجريمة موجة غضب واسعة في أوساط السكان، الذين عبّروا عن قلقهم المتزايد من تكرار مثل هذه الحوادث، إضافة ان محلية مرشنج تسيطر عليها قوات الدعم السريع التي تفتقر إلى الحضور الأمني المنتظم. كما طالب نشطاء ومهتمون بالشأن المحلي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية المجتمعية، خاصة للفتيات والنساء.

يُشار إلى أن الحادثة تأتي في ظل تصاعد ملحوظ في حالات الاعتداءات والجرائم المنظمة في محلية مرشنج .

تحالف المزراعين:إرتفاع مدخلات الإنتاج يهدد الموسم الزراعي الصيفي

سودان سوا سوا 7 يونيو 2025م

كتب:حسين سعد

أكد تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل إن إرتفاع مدخلات الأنتاج الزراعي يهدد العروة الصيفية بالفشل لافتاً إلي إن سعر جوال السماد اليوريا بلغ (90) ألف جنيه بدلاً من (30) ألف جنيه في العام الماضي ، وجوال السماد الداب إرتفعت قيمته من (40) ألف جنيه في العام الماضي إلي (120) ألف جنيه ،في وقت أوصدت البنوك أبوابها أمام المزارع الذي نهبت أمواله وممتلكاته ومدخراته وأصبح لا يستطيع تحضير أرضه ، وأشار التحالف إلي عدم وجود كراكات كافية، لأزالت الأطماء من القنوات الكبيرة والمواجر والترع، وعدم وجود حفارات أبوعشرين في كثير من أقسام المشروع، ومكاتبه على الرغم من التصريحات المتكررة من السيد محافظ المشروع وحديثه عن التعاقد مع أصحاب الحفارات،مؤكداً وجود كسور في الترع تفوق ألف كسر لم يتم ردمها إلا القليل منها ،وهو مايقود إلي إهدار المياه وإغراق بعض القري وإنتشار الأمراض المنقولة مائياً، فضلاً عن إنتشار كمائن الطوب في الترع والمواجر الذي يهدد بإنهيار حركة الكراكات .

ولفتت التحالف في بيان له أطلعت عليه:إنه تلقي وعود من قبل محافظ المشروع بتوفير تقاوي مجانية للمزارعين لكن ذلك لم يتم حتي الاول من يونيو 2025م ،الأمر الذي أدي إلي تأخير الموسم الزراعي عن الزمن الموصى به من قبل إدارة البحوث الزراعية مثلاً مواعيد زراعة الفول السوداني تبدأ في 25 مايو والقطن في الأول من يونيو، ومحصول الذرة في الخامس عشر من يونيو الحالي ، وتابع البيان (معلوم إن إي زراعة تخرج من ميقاتها تقل إنتاجيتها ، كما أن هطول الأمطار يعوق نظافتها)

وناشد التحالف الجهات المختصة، والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية بدعم المشروع ومزارعيه، مشيراً إلي وجود تقارير من هيئة الأمم المتحدة تتحدث عن فجوة غذائية ،وتعرض الملايين من سكان السودان للمجاعة الأمر الذي يجعل الاهتمام بالزراعة أمر مهم لاسيما وإن مشروع الجزيرة يعتبر من أكبر المشاريع الزراعية في السودان حيث يتمدد في مساحة تفوق إثنين مليون فدان، ويوفر الغذاء لكل السودان وبشكل خاص لأكثر من ستة ملايين بولاية الجزيرة.

“أنشودة الموت بين سلام جوبا وحكومة كامل إدريس: اتفاقية تتحلل تحت نيران الحرب”

كتب: محي الدين محمد

سودان سواسوا 5يونيو 2025

في 31 أغسطس 2020، شهدت عاصمة جنوب السودان، جوبا، توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الحكومة الانتقالية السودانية، ممثلة برئيس الوزراء آنذاك، وعدد من الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء “الجبهة الثورية”. حمل الاتفاق آمالاً عريضة للشعب السوداني بإنهاء الحروب الطويلة وتحقيق استقرار سياسي واقتصادي شامل، لكنه سرعان ما تعثّر في فخاخ الحسابات السياسية والصراعات العسكرية.

بنود الاتفاق وأحلام ما بعد الحرب

شملت اتفاقية جوبا ثمانية بروتوكولات رئيسية، من أبرزها:

– دمج الحركات المسلحة في القوات النظامية وحل الميليشيات.

– تطبيق العدالة الانتقالية في جميع أقاليم السودان.

– التعويضات وجبر الضرر للمتضررين من النزاعات.

– تنمية المجتمعات المهمّشة كالبدو الرحل والرعاة.

– إعادة توزيع الثروات والحقوق الاقتصادية بشكل عادل.

– حل قضايا النازحين واللاجئين.

– معالجة نزاعات الأراضي والحواكير.

– تقاسم السلطة، عبر تمثيل الحركات المسلحة في مؤسسات الحكم الانتقالي.

وبناءً على هذه البنود، دخل قادة الحركات المسلحة إلى المشهد السياسي، وتولوا مناصب رفيعة؛ فتم تعيين مني أركو مناوي حاكمًا لإقليم دارفور، وجبريل إبراهيم وزيرًا للمالية، إلى جانب أعضاء في مجلس السيادة مثل الهادي إدريس والطاهر حجر.

اتفاق يتحول إلى أداة حرب

لكن ما بدا وكأنه فتحٌ جديد في مسار السودان، سرعان ما تحوّل إلى مسرح لتضارب الولاءات وتكريس السلطة. انحاز معظم قادة الحركات المسلحة إلى طرف قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مواجهة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان. هذا الانقسام أفضى إلى تأسيس حكومة موازية في الخرطوم بقيادة الدعم السريع، مقابل حكومة “أمر واقع” في بورتسودان.

كامل إدريس: رئيس وزراء بلا شرعية؟

في خضم هذه الفوضى، برز اسم البروفيسور كامل إدريس، الذي عُيّن مؤخرًا رئيسًا للوزراء من قبل حكومة بورتسودان، وسط تشكيك واسع في شرعيته القانونية. فغياب المجلس التشريعي وعدم توافق القوى السياسية على الأرض يجعل من تعيينه خطوة محل نزاع، يراها كثيرون أنها أداة لتجميل وجه السلطة العسكرية، وليس مدخلًا حقيقيًا لإيقاف الحرب.

تصريحات إدريس لم تحمل مؤشرات إيجابية تجاه وقف الحرب أو تقديم رؤية اقتصادية واضحة، بل ظهر في نظر المراقبين كصوت إضافي في جوقة العسكر، لا يملك قاعدة سياسية أو شرعية جماهيرية تُمكّنه من لعب دور فعّال في هذه المرحلة الحرجة.

الحركات المسلحة بين خيارين مرّين

باتت الحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق جوبا، أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانصياع الكامل لحكومة بورتسودان لتنال ما يُقدَّم لها من فتات السلطة، أو المجازفة بفقدان مواقعها الحالية في مؤسسات الدولة. الأمر الذي أفقد الاتفاقية معناها الأصلي، وجعل من تمثيل الحركات وسيلة لشرعنة حرب جديدة، وليس جسراً للسلام.

الجرائم مستمرة والإنسان يدفع الثمن

الحرب الدائرة حاليًا في دارفور وكردفان وغيرها، خلفت آلاف القتلى، لا سيما في مدينة الجنينة التي شهدت مذابح بحق النازحين، ونزوح جماعي نحو جبل مرة، معقل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. كما تحوّلت معسكرات النازحين إلى قواعد عسكرية، واستُخدم المدنيون كدروع بشرية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي.

هل من مخرج؟

في الوقت الذي اعتبر فيه الاتحاد الإفريقي تعيين كامل إدريس خطوة نحو مدنية ممكنة، احتفظت الأمم المتحدة بموقفها الحذر، ودعت فقط إلى وقف الحرب وإيصال المساعدات. أما الداخل السوداني، فهو يشهد تطورات ميدانية حاسمة في كردفان، قد تحدد مصير الحرب ومصير الحكومة نفسها، إذ أن النزاع العسكري يُهدد حتى توازنات السلطة داخل بورتسودان.

خلاصة

اتفاقية جوبا، التي ولدت بوصفها مشروعًا وطنيًا للسلام، تحولت اليوم إلى وثيقة ميتة تُستخدم لتبرير القتال وتقسيم النفوذ. تعيين كامل إدريس ليس سوى محاولة لإعادة تدوير سلطة العسكر بثوب مدني، فيما لا يزال الشعب السوداني يدفع ثمن صراع لا مصلحة له فيه.

اللحظة تقتضي العودة إلى مشروع وطني جامع، لا يُقصي أحدًا، وينطلق من إرادة مدنية حقيقية تضع مصلحة الوطن فوق حسابات السلطة. وإلا، فإن الحرب ستبقى تدور في حلقة مفرغة، عنوانها: أنشودة الموت… باسم السلام.

السودان أرض البطولات والثورات(10)